雑感-7 [1983年刊伝記]

息子たち

若者の反抗。これは若者の権利だ。私の二人の大きい息子たちは目下そういう年齢だ。しかし、彼らとは相容れない大人の私が、若者が私に期待する態度をとれば、かなりの愚行は抑えられる。

一番上の息子ペーターは、17歳でニュー・ウェーブとパンクが大好きだったとき、ほっぺたに、反対側の半分は耳を貫通している鎖付きの安全ピンをつけて、村にやってきた。彼の目は輝いていた。反抗の表明というわけだ。私はこれを無視した。まず私は彼に説明した。「馬小屋の床をきれいにしておくことが重要だ。明日、ワラが来るから。」 仕事をすることで、彼は顔の物がどんなに邪魔かということに気がついた。彼は黙ってそのがらくたを外した。

田舎では物事に存在理由がなければ、だれも興味を示さなかった。そういうのは都市の文化だ。ここで若者は出かけていってネッカーマン・パンクをちょっと試してみるが、パンク自体にあるもの、つまり、醜悪なものを美しいものに格上げするようなこの「文化」が持つものを知ることはない。こういう文化は猥雑な雰囲気のロンドンの郊外で生まれた。そこの若者たちは自分たちはとにかく非常に醜悪だから、そういうもを見せるしかないと思ったのだ。加えて、彼らはお金がないので、ジーンズをはくのが好きだとしても、そのジーンズさえ所有していない。だから、徹底して、不格好なズボンにさらに汚い色を塗り、髪の毛は緑や青に染め、髪を刈り込んで頭に奇妙な空き地をつくる。パンクは信念になった。都市は、人間を内面的にも醜くすることができる。都市では気分を爽やかにする環境は体制側の人間のためにだけ存在する。そういう人は必要とあれば、都市から逃げ出すことができる。

麻薬は文明の病だ。それは都市を危険な温床にしている。私の若いときにはまだ直面しなかった問題だ。父が一本のタバコのことで私を捕まえたとき、父は私と一緒に数本立続けに吸った。荒治療だった。私はひどく気分が悪くなり、喫煙は終った。

今日の「麻薬」の問題はそんなに簡単に解決することではない。子どもたちにそういうことを一貫したテーマとして伝えることが重要だ。そうすれば、子どもたちは、ヘロインを注射することが非常に危険だということを容易に理解するにちがいない。私としては麻薬が彼らにとって危険にならないよう若者を感化しようと試みることしかできない。たとえ私自身、弱い麻薬を、自分にとって危険をおかさずに摂取することができるとしても、みんなその程度のことはやっていると言って片付くことだとは思わない。だれでも常に自分自身で決定するしかない。他人の責任を引き受けることは不可能だ。息子たちに関して言えば、若者はいろいろ試してみるにはまだ十分に強くなってはないというところだ。しかし、どうやって彼らを100%守ろうか。それとも、より強力な薬剤に切り替えた結果、あわれな寄生虫が死ぬのを見ているのと同じように、黙って見ているのがより人間的なのだろうか。

子どもに対する両親の責任は麻薬の蔓延によって増大している。さらに、全ての人の内面に、人にとって善いことと善くないことについての自覚が存在するべきだと思う。この意識を目覚めさせ、促進するべきだ。ここで重要なことは、人生に肯定的に立ち向かうことだ。私は喜んで生きているし、自分の人生に対して多くの考えを持っている。そういうことが何か息子たちに影響を与えていると信じている。

生命の活力がない人は、人生を非創造的になんとなくやりすごそうとするだけだ。今日、すべてをナンセンス、未来はないと決めつけて、全く何も努力しようとしない若者がいる。彼らは正しいだろうか。私も時々そんな気持ちになる。全ての物事がどのように進行するかを考えると・・・最も重要なことは利益をあげることのように見える。そのために世界中の民族が犠牲にされている。権力と利益。私は今生きているのだから、今のことしか話さない。だが、常にそうだったのだ。あらゆる国家形態が暴力を合法化している。あるいは、教会だ。教会は、異端審問に始まって、護衛付きで豪華な車に乗ってハーレムを行き、経口避妊薬は天国の至福を得るには不適当であると人々に告げるローマ教皇まで、極めて積極的に加担してきた。それにしても、やっぱり納得がいかない、まったくおかしな話だ。そういうことを合わせて、他のもっと多くの事を一緒にすれば、未来はないものとのあきらめを理解できる。たとえそういうことが私の身におこる心配がなくても。そして、息子たちがそうならないことを望んでいる。

息子たちは目下、時に、極めて強い意志がある私もまた体験する状況にある。つまり、何か実現したいと望んでいるが、それを始めるには機が熟していないというような状況だ。あるいは、何かできるだろうと思うのだが、実行するには熟していない。次の時にはきっとうまくいくに違いない。そういうとき私は音楽といった分野を思う。あるいは、沢山の読書をする、途方もなく沢山。だから、彼らとすばらしいおしゃべりができる。

私は息子たちが学校の寮で育っているということを不幸なことだとは思わない。彼らにとって完全な家庭という選択肢は存在しなかった。私はしょっちゅう家をあけていた。これは、子どもたちに対してより、妻に対して悪い結果をもたらしたのだが、それは同時に子どもたちの環境を悪くしていた。学校時代、私は寮に入っている友だちが物凄くうらやましかった。どんなに一緒に行きたかったことか。

子どもたちが失敗を体験し、受け入れることを学べば、それはちっとも悪いことではないと思う。彼らの人生に物凄く役に立つことだ。では、悪い教師の問題はどうだろうか。運が悪ければ、どこにいようが、悪い教師にぶつかる。しかし、今日、これは私の時代ほどひどくはない。当時は教師は実際人の全人生をだいなしにできた。私の場合、成功しなかった。が、しかし、他の幾人もに対してはうまくいっていた。私は学校時代にいざとなれば完全に確信的に突然ずる休みした。そして、心にやましいどころか、ものすごく幸せな気分で、自転車でどこかへ出かけたものだ・・・そして、野原に寝転んで、これは必要なことだ。自分の身体が必要としているのだ、と思っていた。これは私の弁解だった。これで満足だった。私は家から正式に学校をさぼることを許してもらったかもしれない日のこと(それは全ての子どもにとってすばらしい経験だ)を思い出せない。こういうことは全ての子どもに許されるべきだ。私は息子たちのために、きっかけをつくることさえする。「もう寮へ戻るって・・それはだめだ。今はまず馬に乗って野原を横切り、草原へ向って出発しよう。日常的な規則を守ることよりずっと大切だ」 若い人たちは当然、何かを達成するためには、責任をもって行動し、決められたことを守らなければならないということを、理解する必要があるが、同時に、彼らの自由とそれに伴う責任も認められるべきだと思う。父親が認めることが正しいことばかりではないということは別にして、こういうことは子どもに測り知れないほど大きな信頼感を与える。両親はこういう機会を利用すべきだ。自分の子どもの前ではスーパーマンでありたいと思う人は多いが、そのためには、むずかしいからといって、面倒がっていてはだめだ。その気になればとても簡単だ。しかし、このやりたいようにするというのは危険に対する用意がない。教育関係の本を山のように読んで猛勉強することはできる。そもそも心理学を大学で勉強しなくても、人の心はわかるものだ。

いまもなお若者と年配者の間に軋轢があるとすれば、非常に残念だ。しかし、こういった溝は徐々に小さくなっていると確信している。ビーダーマイヤー時代や世紀末のころに教育がどのようだったかを思い返せばわかることだ。あのころは反抗するのはるかに大変だった。そして、今日は、息子たちに対する私の態度は完全に別物のようにみえる。私は抗議の意味を込めてロックミュージックをやった。両親に逆らったのだ。いま私はロックを歌っている。息子たちもロックを受け入れている。だが、ひょっとしたら、彼らがいつかクラシックをしてみせてくれることをちょっと期待している。今のところ、彼らは私のやっていることに対してかなりよい感情を持っていると思う。息子たちは、とても気楽に進行する、そして、私がオペラでたまにロックミュージックが聞こえることがあってもいいのではないかと主張した、フッフスバーガー・ショーを見たとき、熱狂していた。ショーのとき、私の隣に座っていた、マルセル・プラヴィ氏だけは、それはけしからぬことだと思っていた。まるでオペラが傷つけられたかのように感じたらしい。しかし、彼は今もなお異様な大オペラ舞踏会が催される上流社会の出身だ。こんな舞踏会はもはやまったく存在理由がない。ところでその人たちは何者としてデビューするのか。これは社交界デビューと考えられていた。こういう社交界はもはや存在していない。それともまだあるのだろうか。

別の面で、息子たちはある事柄に関連して私を非常によく理解するようになった。私がまさに熟知していること、私が学校症候群と呼んでいることだ。小さい方の息子、ヨハンネスの場合、様々な状況が重なった。まずはじめに彼は3回転校せざるを得なかった。それに加えて、就学させるのが早すぎた。これは、当時アメリカではとっくの昔に時代遅れになっていたのに、私たちのところでは、明らかに失敗しているにもかかわらず、試みが正式に終了になるまではまだ延々と続いている、ある心理テストに基づいていた。その結果、息子は5年学校に行かなければならなかった。この場合、息子にとって自由に使える学校時代が多くなるわけで、少なくとも余分に留年してもいいわけだと思っていた。しかし、それは間違いだった。息子はまだ集中できず、じっと座っていることができなかった。授業時間中に窓のところへ走っていった。「外に鳥がいるのに、見えなかったんだもの」というわけだ。彼は自分の席ににべもなく追い戻された。みんなが彼の相当に困った性格を矯正しようとしたが失敗だった。

彼が2年生のときに私たちはリューベックへ引越した。先生が聞いた。「ここで勉強していることがわかるかな、カールスルーエでも同じところまで進んでいた?」 ヨハンネスは気を遣って「はい」とうなずいた。気を遣ったに決まっている。教材は9か月先に進んでいたのだから、彼は何もわかっていなかった。学校に入ってからそんなに短い期間でこれほどの気遣いをするとは。信じられないことだ。一年間で学校は小さな男の子を封じ込めてしまったのだ。しかし、彼がテストで、かつての私のように、白紙答案を出していたということは、それが明るみに出ていなかった、そのときはまだ知らなかった。

私は教師に呼ばれ、事の次第を打ち明けられた。「ヨハンネスは壊れてます」「なんとおっしゃいましたか。壊れてるとはどういう意味ですか。彼をゴミ捨てに投げ捨てなくちゃいけないとかそういうことですか」「あの子にはほとんど希望がありません」教師は私をさえぎってまくしたてた。この先生は気が変になっていると思った。「私は厳しい措置をとらなければなりません」と教師は私を説得しにかかり、私からヨハンネスをいきなりたたいてもよいという許可を得ようとした。それで私はかっとなった。「息子はもう一日だって学校へは行きません」「息子さんは学校へ来なければなりません。それは義務です」「あなた方が彼を見るのは今日が最後です」 私は証明書を手に入れ、3か月後に私たちはヴッパータールへ引越した。ヴッパータールでは彼をヴァルドルフ学校(シュタイナー学校)へ入れた。この学校では、子どもは、性能のいい機械ではなく、まず第一に人格を持つ人として育てられるということだ。これは私がとても大事だと思っていることだった。なぜなら、だれでも何かを学びたいと思えば、強制されなくても学ぶものだ。そして、学びたくない人よりはるかにはやく学ぶ。それに対して、強制されれば、回復不能の障害を残す可能性がある。私は、自分自身の、そしてさらに、いまだに過去のことにできない、経験から、学校に対して、大概の人たちとは異なった考え方をしていた。私は息子に対して非常に強い同情を感じた。ヴァルドルフ学校(シュタイナー学校)で彼はどんなにか変わったことか。信じられないほどだった。彼は静かになった。以前は毎朝出かける前に30分は泣いていた。それは家族全員にとっても拷問だった。そういう状況から彼を救い出すことができた。両親が、お前のためにそれを終らせると言えば、子どもにとってすごいことだ。理由もなく何ヶ月も泣きわめくその年齢の子どもはいないと思う。小さい男の子は不愉快だからといって泣いたりはせず、大声でわめくものだが、ヨハンネスはまさに死にものぐるいだった。

現在、彼はまたヴァルドルフ学校(シュタイナー学校)をやめたいというところに来ている。というのは、そこは彼にはあまりにも退屈で、ある意味で、あまりにも世間離れしているように思われるというわけだ。彼にはサッカーをしないほうがいいという理由が理解できない。私は、人が人に対抗して行動する、サッカーのような格闘技的な団体球技は、シュタイナー学校の人智学的信念に反しているのだとうことをよくわかるように説明しようと試みた。しかし、彼には通用しなかった。あるいは、テレビのことだ。確かにテレビを過大評価するのはよくないが、重要な物にならないように抑制することは可能だと思う。そうすればテレビは無害だから、子どもにはこういった即席的情報源を避けさせる必要があるという根拠が、私にはわからない。テレビが流布する見解は、客観的でないのは明確だが、それは、ジャーナリズムの良心だと主張する新聞も同様だ。もうとっくに好感をもって受け入れられているものだ。それでも、ヨハンネスにとってヴァルドルフ学校(シュタイナー学校)はその間にその目的を果し、彼は今は別の全寮制の学校で暮らしている。

長男の場合は、なんとしてでも自立しようとする強情さを、特にはっきりと思い知らされた。長男は18歳で姿を消した。私と同じだ。ただし、もっと挑発的だった。彼はがらくたを放り出した。私はそういうもののために彼に毎月数千マルクの支払いをしてやっている。彼は寮で何もかも放り投げたそうだ。数カ月後手紙が届いた。イビザでアイスクリーム売りとして働いていた。可能な限り迅速に家族の束縛から逃れて、自分に対する責任まで担うなどということは、当時の私もそれほど見事にやってのけはしなかった。

若者の反抗。これは若者の権利だ。私の二人の大きい息子たちは目下そういう年齢だ。しかし、彼らとは相容れない大人の私が、若者が私に期待する態度をとれば、かなりの愚行は抑えられる。

一番上の息子ペーターは、17歳でニュー・ウェーブとパンクが大好きだったとき、ほっぺたに、反対側の半分は耳を貫通している鎖付きの安全ピンをつけて、村にやってきた。彼の目は輝いていた。反抗の表明というわけだ。私はこれを無視した。まず私は彼に説明した。「馬小屋の床をきれいにしておくことが重要だ。明日、ワラが来るから。」 仕事をすることで、彼は顔の物がどんなに邪魔かということに気がついた。彼は黙ってそのがらくたを外した。

田舎では物事に存在理由がなければ、だれも興味を示さなかった。そういうのは都市の文化だ。ここで若者は出かけていってネッカーマン・パンクをちょっと試してみるが、パンク自体にあるもの、つまり、醜悪なものを美しいものに格上げするようなこの「文化」が持つものを知ることはない。こういう文化は猥雑な雰囲気のロンドンの郊外で生まれた。そこの若者たちは自分たちはとにかく非常に醜悪だから、そういうもを見せるしかないと思ったのだ。加えて、彼らはお金がないので、ジーンズをはくのが好きだとしても、そのジーンズさえ所有していない。だから、徹底して、不格好なズボンにさらに汚い色を塗り、髪の毛は緑や青に染め、髪を刈り込んで頭に奇妙な空き地をつくる。パンクは信念になった。都市は、人間を内面的にも醜くすることができる。都市では気分を爽やかにする環境は体制側の人間のためにだけ存在する。そういう人は必要とあれば、都市から逃げ出すことができる。

麻薬は文明の病だ。それは都市を危険な温床にしている。私の若いときにはまだ直面しなかった問題だ。父が一本のタバコのことで私を捕まえたとき、父は私と一緒に数本立続けに吸った。荒治療だった。私はひどく気分が悪くなり、喫煙は終った。

今日の「麻薬」の問題はそんなに簡単に解決することではない。子どもたちにそういうことを一貫したテーマとして伝えることが重要だ。そうすれば、子どもたちは、ヘロインを注射することが非常に危険だということを容易に理解するにちがいない。私としては麻薬が彼らにとって危険にならないよう若者を感化しようと試みることしかできない。たとえ私自身、弱い麻薬を、自分にとって危険をおかさずに摂取することができるとしても、みんなその程度のことはやっていると言って片付くことだとは思わない。だれでも常に自分自身で決定するしかない。他人の責任を引き受けることは不可能だ。息子たちに関して言えば、若者はいろいろ試してみるにはまだ十分に強くなってはないというところだ。しかし、どうやって彼らを100%守ろうか。それとも、より強力な薬剤に切り替えた結果、あわれな寄生虫が死ぬのを見ているのと同じように、黙って見ているのがより人間的なのだろうか。

子どもに対する両親の責任は麻薬の蔓延によって増大している。さらに、全ての人の内面に、人にとって善いことと善くないことについての自覚が存在するべきだと思う。この意識を目覚めさせ、促進するべきだ。ここで重要なことは、人生に肯定的に立ち向かうことだ。私は喜んで生きているし、自分の人生に対して多くの考えを持っている。そういうことが何か息子たちに影響を与えていると信じている。

生命の活力がない人は、人生を非創造的になんとなくやりすごそうとするだけだ。今日、すべてをナンセンス、未来はないと決めつけて、全く何も努力しようとしない若者がいる。彼らは正しいだろうか。私も時々そんな気持ちになる。全ての物事がどのように進行するかを考えると・・・最も重要なことは利益をあげることのように見える。そのために世界中の民族が犠牲にされている。権力と利益。私は今生きているのだから、今のことしか話さない。だが、常にそうだったのだ。あらゆる国家形態が暴力を合法化している。あるいは、教会だ。教会は、異端審問に始まって、護衛付きで豪華な車に乗ってハーレムを行き、経口避妊薬は天国の至福を得るには不適当であると人々に告げるローマ教皇まで、極めて積極的に加担してきた。それにしても、やっぱり納得がいかない、まったくおかしな話だ。そういうことを合わせて、他のもっと多くの事を一緒にすれば、未来はないものとのあきらめを理解できる。たとえそういうことが私の身におこる心配がなくても。そして、息子たちがそうならないことを望んでいる。

息子たちは目下、時に、極めて強い意志がある私もまた体験する状況にある。つまり、何か実現したいと望んでいるが、それを始めるには機が熟していないというような状況だ。あるいは、何かできるだろうと思うのだが、実行するには熟していない。次の時にはきっとうまくいくに違いない。そういうとき私は音楽といった分野を思う。あるいは、沢山の読書をする、途方もなく沢山。だから、彼らとすばらしいおしゃべりができる。

私は息子たちが学校の寮で育っているということを不幸なことだとは思わない。彼らにとって完全な家庭という選択肢は存在しなかった。私はしょっちゅう家をあけていた。これは、子どもたちに対してより、妻に対して悪い結果をもたらしたのだが、それは同時に子どもたちの環境を悪くしていた。学校時代、私は寮に入っている友だちが物凄くうらやましかった。どんなに一緒に行きたかったことか。

子どもたちが失敗を体験し、受け入れることを学べば、それはちっとも悪いことではないと思う。彼らの人生に物凄く役に立つことだ。では、悪い教師の問題はどうだろうか。運が悪ければ、どこにいようが、悪い教師にぶつかる。しかし、今日、これは私の時代ほどひどくはない。当時は教師は実際人の全人生をだいなしにできた。私の場合、成功しなかった。が、しかし、他の幾人もに対してはうまくいっていた。私は学校時代にいざとなれば完全に確信的に突然ずる休みした。そして、心にやましいどころか、ものすごく幸せな気分で、自転車でどこかへ出かけたものだ・・・そして、野原に寝転んで、これは必要なことだ。自分の身体が必要としているのだ、と思っていた。これは私の弁解だった。これで満足だった。私は家から正式に学校をさぼることを許してもらったかもしれない日のこと(それは全ての子どもにとってすばらしい経験だ)を思い出せない。こういうことは全ての子どもに許されるべきだ。私は息子たちのために、きっかけをつくることさえする。「もう寮へ戻るって・・それはだめだ。今はまず馬に乗って野原を横切り、草原へ向って出発しよう。日常的な規則を守ることよりずっと大切だ」 若い人たちは当然、何かを達成するためには、責任をもって行動し、決められたことを守らなければならないということを、理解する必要があるが、同時に、彼らの自由とそれに伴う責任も認められるべきだと思う。父親が認めることが正しいことばかりではないということは別にして、こういうことは子どもに測り知れないほど大きな信頼感を与える。両親はこういう機会を利用すべきだ。自分の子どもの前ではスーパーマンでありたいと思う人は多いが、そのためには、むずかしいからといって、面倒がっていてはだめだ。その気になればとても簡単だ。しかし、このやりたいようにするというのは危険に対する用意がない。教育関係の本を山のように読んで猛勉強することはできる。そもそも心理学を大学で勉強しなくても、人の心はわかるものだ。

いまもなお若者と年配者の間に軋轢があるとすれば、非常に残念だ。しかし、こういった溝は徐々に小さくなっていると確信している。ビーダーマイヤー時代や世紀末のころに教育がどのようだったかを思い返せばわかることだ。あのころは反抗するのはるかに大変だった。そして、今日は、息子たちに対する私の態度は完全に別物のようにみえる。私は抗議の意味を込めてロックミュージックをやった。両親に逆らったのだ。いま私はロックを歌っている。息子たちもロックを受け入れている。だが、ひょっとしたら、彼らがいつかクラシックをしてみせてくれることをちょっと期待している。今のところ、彼らは私のやっていることに対してかなりよい感情を持っていると思う。息子たちは、とても気楽に進行する、そして、私がオペラでたまにロックミュージックが聞こえることがあってもいいのではないかと主張した、フッフスバーガー・ショーを見たとき、熱狂していた。ショーのとき、私の隣に座っていた、マルセル・プラヴィ氏だけは、それはけしからぬことだと思っていた。まるでオペラが傷つけられたかのように感じたらしい。しかし、彼は今もなお異様な大オペラ舞踏会が催される上流社会の出身だ。こんな舞踏会はもはやまったく存在理由がない。ところでその人たちは何者としてデビューするのか。これは社交界デビューと考えられていた。こういう社交界はもはや存在していない。それともまだあるのだろうか。

別の面で、息子たちはある事柄に関連して私を非常によく理解するようになった。私がまさに熟知していること、私が学校症候群と呼んでいることだ。小さい方の息子、ヨハンネスの場合、様々な状況が重なった。まずはじめに彼は3回転校せざるを得なかった。それに加えて、就学させるのが早すぎた。これは、当時アメリカではとっくの昔に時代遅れになっていたのに、私たちのところでは、明らかに失敗しているにもかかわらず、試みが正式に終了になるまではまだ延々と続いている、ある心理テストに基づいていた。その結果、息子は5年学校に行かなければならなかった。この場合、息子にとって自由に使える学校時代が多くなるわけで、少なくとも余分に留年してもいいわけだと思っていた。しかし、それは間違いだった。息子はまだ集中できず、じっと座っていることができなかった。授業時間中に窓のところへ走っていった。「外に鳥がいるのに、見えなかったんだもの」というわけだ。彼は自分の席ににべもなく追い戻された。みんなが彼の相当に困った性格を矯正しようとしたが失敗だった。

彼が2年生のときに私たちはリューベックへ引越した。先生が聞いた。「ここで勉強していることがわかるかな、カールスルーエでも同じところまで進んでいた?」 ヨハンネスは気を遣って「はい」とうなずいた。気を遣ったに決まっている。教材は9か月先に進んでいたのだから、彼は何もわかっていなかった。学校に入ってからそんなに短い期間でこれほどの気遣いをするとは。信じられないことだ。一年間で学校は小さな男の子を封じ込めてしまったのだ。しかし、彼がテストで、かつての私のように、白紙答案を出していたということは、それが明るみに出ていなかった、そのときはまだ知らなかった。

私は教師に呼ばれ、事の次第を打ち明けられた。「ヨハンネスは壊れてます」「なんとおっしゃいましたか。壊れてるとはどういう意味ですか。彼をゴミ捨てに投げ捨てなくちゃいけないとかそういうことですか」「あの子にはほとんど希望がありません」教師は私をさえぎってまくしたてた。この先生は気が変になっていると思った。「私は厳しい措置をとらなければなりません」と教師は私を説得しにかかり、私からヨハンネスをいきなりたたいてもよいという許可を得ようとした。それで私はかっとなった。「息子はもう一日だって学校へは行きません」「息子さんは学校へ来なければなりません。それは義務です」「あなた方が彼を見るのは今日が最後です」 私は証明書を手に入れ、3か月後に私たちはヴッパータールへ引越した。ヴッパータールでは彼をヴァルドルフ学校(シュタイナー学校)へ入れた。この学校では、子どもは、性能のいい機械ではなく、まず第一に人格を持つ人として育てられるということだ。これは私がとても大事だと思っていることだった。なぜなら、だれでも何かを学びたいと思えば、強制されなくても学ぶものだ。そして、学びたくない人よりはるかにはやく学ぶ。それに対して、強制されれば、回復不能の障害を残す可能性がある。私は、自分自身の、そしてさらに、いまだに過去のことにできない、経験から、学校に対して、大概の人たちとは異なった考え方をしていた。私は息子に対して非常に強い同情を感じた。ヴァルドルフ学校(シュタイナー学校)で彼はどんなにか変わったことか。信じられないほどだった。彼は静かになった。以前は毎朝出かける前に30分は泣いていた。それは家族全員にとっても拷問だった。そういう状況から彼を救い出すことができた。両親が、お前のためにそれを終らせると言えば、子どもにとってすごいことだ。理由もなく何ヶ月も泣きわめくその年齢の子どもはいないと思う。小さい男の子は不愉快だからといって泣いたりはせず、大声でわめくものだが、ヨハンネスはまさに死にものぐるいだった。

現在、彼はまたヴァルドルフ学校(シュタイナー学校)をやめたいというところに来ている。というのは、そこは彼にはあまりにも退屈で、ある意味で、あまりにも世間離れしているように思われるというわけだ。彼にはサッカーをしないほうがいいという理由が理解できない。私は、人が人に対抗して行動する、サッカーのような格闘技的な団体球技は、シュタイナー学校の人智学的信念に反しているのだとうことをよくわかるように説明しようと試みた。しかし、彼には通用しなかった。あるいは、テレビのことだ。確かにテレビを過大評価するのはよくないが、重要な物にならないように抑制することは可能だと思う。そうすればテレビは無害だから、子どもにはこういった即席的情報源を避けさせる必要があるという根拠が、私にはわからない。テレビが流布する見解は、客観的でないのは明確だが、それは、ジャーナリズムの良心だと主張する新聞も同様だ。もうとっくに好感をもって受け入れられているものだ。それでも、ヨハンネスにとってヴァルドルフ学校(シュタイナー学校)はその間にその目的を果し、彼は今は別の全寮制の学校で暮らしている。

長男の場合は、なんとしてでも自立しようとする強情さを、特にはっきりと思い知らされた。長男は18歳で姿を消した。私と同じだ。ただし、もっと挑発的だった。彼はがらくたを放り出した。私はそういうもののために彼に毎月数千マルクの支払いをしてやっている。彼は寮で何もかも放り投げたそうだ。数カ月後手紙が届いた。イビザでアイスクリーム売りとして働いていた。可能な限り迅速に家族の束縛から逃れて、自分に対する責任まで担うなどということは、当時の私もそれほど見事にやってのけはしなかった。

雑感-6 [1983年刊伝記]

ミス発見器

すでに幾人ものファンが早くから楽しんでいたことだが、電話の録音テープで親切に応対するのは有名な歌手の声ではない。留守番電話には、テノール歌手、ペーター・ホフマンのマネージャーであるフリッツ・ホフマンが吹き込んだ。名前が同じなのはご想像通りで、彼の弟だ。(それに対して、同様に、ホフマンの家の掃除婦はワーグナーという名前だが、こちらは同姓でも期待外れ、有名なワーグナーとは無関係だ)だれでも弟を兄と混同するものだが、ホフマン一族の中では何というか変化に富んだ錯覚のメリーゴーラウンドに突き当たる可能性がある。フリッツはペーターと間違えられ、息子たちもまたペーターとフリッツの弟だと思われ、時にはテノール歌手ペーター・ホフマンが自分のマネージャーだと思われるという状況に陥る。

フリッツ・ホフマンはすばらしい住居、スポーツとロックミュージックに対する好みを兄と共有している(ロックの演奏ではドラムの前に座る)、そして、彼もまた声と舞台の楽しみを結び付けることができればオペラはまさに納得できるものになると思っている。

フリッツ・ホフマンも専門教育は音楽大学で始めた。彼は打楽器を学んだ。しかし、オーケストラ楽団員のキャリアはチャンスがとても少ないように思われたので、むしろ外国語を完璧に学ぶことにした。彼はパリで、つまり、世界的オペラ・スターたちの仲介をするある大手のエージェントで言語的能力と芸術的能力の思いきった転換をはかった。「冷たい水に飛び込む」ようなものだったと、彼はその当時のことを表現する。そして、ぞっとするフランネルのスーツを着用しての、たまらなく嫌な最初の三週間をどうにか無事にやり抜こうと頑張った。二年足らずのうちに、パリでマネージメント業の基礎を身につけ、フランスの首都の有力な人々と知り合った。これこそ「独立する前に持てば、はかりしれない利益」になる。

結局再度未知の世界に突き進んだ。つまり、自分の兄弟の専属マネージャーとして独立したのだ。そして、それを遂行してきた。「頑張り抜くためには、物に動じない神経が必要だ」 大きな利点は「複数の仕事を抱えるのではなく、ひとりの歌手に集中して、彼の利益のため交渉するだけでいいことだ。エージェントは、劇場総監督と芸術家に間で、複数のケースを同時に抱えていることが多い。エーンジェントの関心は芸術家をできる限り頻繁に、できる限り高く売ることにある。同時に値段と役を巧みに操らなければならない。というのは、常に何人かの新しい歌手をいっしょに売り込まなければならないからだ。ひとりのスターだけを単独で斡旋できることなどめったにない。更に、エージェントはオペラ・ハウスにひいきにしてもらうために互いに競争している。その際、歌手の不利になることが決められることが多い。成功したスターはいずれにせよこういった避けがたい妥協によって道を固めてきた。一方、「セットで」売りたいエージェントは譲歩せざるをえない。

しかし、私の信条は、決して取り入らないということだ。演出家や指揮者がある歌手に固執すれば、エージェントには自分の提案を押し通すチャンスはほとんどない。私はよりよい出発基地を手に入れようと努力するが、そこでは、売り込もうとはせず、「私たち」を手に入れたいと思ってもらうようにするというのが、私の主義だ」

彼は、時には「兄」に比べて自分が冷遇されていると感じるだろうか。「全然感じません。そういう考えに悩まされることはないです」ということだ。

自分自身の成功のありかは明白だ。自分がボスであって、その成功がボスのものになるサラリーマンではない。

「私がマネージャーの立場にあるということは仕事の領域を完全に分けることを可能にしています。兄は歌い、私はその周辺のあれこれの決定に関することを担当します。私たち両者の間にあるのは信頼です。兄は、私が考えていることを聞き、私の助言を受け入れてもくれます。それから、私は実際あらゆることに関してあら探しをします。私はミス発見器です。だからこそ、テレビ出演で必要な小道具を間違わないというようなことに至るまで、すべてこれまでずっと間違いなくやってきたわけです。何であれ役に立てば、それがたとえ、あたかも兄に由来するかのように見えても、うれしいのです」 確かにフリッツ・ホフマンが別のことにおいても示しているある種の寛大さがこういう態度の一部をなしている。例えば、それは、「他の分野の人々に対して、ただ単に私が気にいらないからといって、彼らが作り上げるものが悪いとは決して言わない」といったポップス界に対する彼の見解にあらわれている。

フリッツ・ホフマンも兄と同様自由時間はほとんどない。数日の休暇がとれれば、これは彼に、電話を取る必要がないという、大きな楽しみをもたらす。しかし、非常に才能がある趣味の写真撮影にはほとんど時間が割けない。(表現力に富んだ兄の写真の一枚は彼が撮影したものだ)写真の頁から

フリッツ・ホフマンも兄と同様自由時間はほとんどない。数日の休暇がとれれば、これは彼に、電話を取る必要がないという、大きな楽しみをもたらす。しかし、非常に才能がある趣味の写真撮影にはほとんど時間が割けない。(表現力に富んだ兄の写真の一枚は彼が撮影したものだ)写真の頁から

•「ミス発見者」のフリッツ、ZDFの番組『音楽が切り札』1979年、グラーツのために撮影中の兄と一緒に(1979年10月20日放送)

•公演後、リヒャルト・ワーグナーの時代からすでに名高かったバイロイトの芸術家酒場『ふくろう』で(マルゴット・ウェルナーと一緒のフリッツ・ホフマン、ペーター・ホフマン)

•「食堂のいつものテーブルで、ちょっとしたおしゃべりがはじまるが、ほんとに大事なことはめったに話されない」(ハラルド・ユーンケと)

すでに幾人ものファンが早くから楽しんでいたことだが、電話の録音テープで親切に応対するのは有名な歌手の声ではない。留守番電話には、テノール歌手、ペーター・ホフマンのマネージャーであるフリッツ・ホフマンが吹き込んだ。名前が同じなのはご想像通りで、彼の弟だ。(それに対して、同様に、ホフマンの家の掃除婦はワーグナーという名前だが、こちらは同姓でも期待外れ、有名なワーグナーとは無関係だ)だれでも弟を兄と混同するものだが、ホフマン一族の中では何というか変化に富んだ錯覚のメリーゴーラウンドに突き当たる可能性がある。フリッツはペーターと間違えられ、息子たちもまたペーターとフリッツの弟だと思われ、時にはテノール歌手ペーター・ホフマンが自分のマネージャーだと思われるという状況に陥る。

フリッツ・ホフマンはすばらしい住居、スポーツとロックミュージックに対する好みを兄と共有している(ロックの演奏ではドラムの前に座る)、そして、彼もまた声と舞台の楽しみを結び付けることができればオペラはまさに納得できるものになると思っている。

フリッツ・ホフマンも専門教育は音楽大学で始めた。彼は打楽器を学んだ。しかし、オーケストラ楽団員のキャリアはチャンスがとても少ないように思われたので、むしろ外国語を完璧に学ぶことにした。彼はパリで、つまり、世界的オペラ・スターたちの仲介をするある大手のエージェントで言語的能力と芸術的能力の思いきった転換をはかった。「冷たい水に飛び込む」ようなものだったと、彼はその当時のことを表現する。そして、ぞっとするフランネルのスーツを着用しての、たまらなく嫌な最初の三週間をどうにか無事にやり抜こうと頑張った。二年足らずのうちに、パリでマネージメント業の基礎を身につけ、フランスの首都の有力な人々と知り合った。これこそ「独立する前に持てば、はかりしれない利益」になる。

結局再度未知の世界に突き進んだ。つまり、自分の兄弟の専属マネージャーとして独立したのだ。そして、それを遂行してきた。「頑張り抜くためには、物に動じない神経が必要だ」 大きな利点は「複数の仕事を抱えるのではなく、ひとりの歌手に集中して、彼の利益のため交渉するだけでいいことだ。エージェントは、劇場総監督と芸術家に間で、複数のケースを同時に抱えていることが多い。エーンジェントの関心は芸術家をできる限り頻繁に、できる限り高く売ることにある。同時に値段と役を巧みに操らなければならない。というのは、常に何人かの新しい歌手をいっしょに売り込まなければならないからだ。ひとりのスターだけを単独で斡旋できることなどめったにない。更に、エージェントはオペラ・ハウスにひいきにしてもらうために互いに競争している。その際、歌手の不利になることが決められることが多い。成功したスターはいずれにせよこういった避けがたい妥協によって道を固めてきた。一方、「セットで」売りたいエージェントは譲歩せざるをえない。

しかし、私の信条は、決して取り入らないということだ。演出家や指揮者がある歌手に固執すれば、エージェントには自分の提案を押し通すチャンスはほとんどない。私はよりよい出発基地を手に入れようと努力するが、そこでは、売り込もうとはせず、「私たち」を手に入れたいと思ってもらうようにするというのが、私の主義だ」

彼は、時には「兄」に比べて自分が冷遇されていると感じるだろうか。「全然感じません。そういう考えに悩まされることはないです」ということだ。

自分自身の成功のありかは明白だ。自分がボスであって、その成功がボスのものになるサラリーマンではない。

「私がマネージャーの立場にあるということは仕事の領域を完全に分けることを可能にしています。兄は歌い、私はその周辺のあれこれの決定に関することを担当します。私たち両者の間にあるのは信頼です。兄は、私が考えていることを聞き、私の助言を受け入れてもくれます。それから、私は実際あらゆることに関してあら探しをします。私はミス発見器です。だからこそ、テレビ出演で必要な小道具を間違わないというようなことに至るまで、すべてこれまでずっと間違いなくやってきたわけです。何であれ役に立てば、それがたとえ、あたかも兄に由来するかのように見えても、うれしいのです」 確かにフリッツ・ホフマンが別のことにおいても示しているある種の寛大さがこういう態度の一部をなしている。例えば、それは、「他の分野の人々に対して、ただ単に私が気にいらないからといって、彼らが作り上げるものが悪いとは決して言わない」といったポップス界に対する彼の見解にあらわれている。

フリッツ・ホフマンも兄と同様自由時間はほとんどない。数日の休暇がとれれば、これは彼に、電話を取る必要がないという、大きな楽しみをもたらす。しかし、非常に才能がある趣味の写真撮影にはほとんど時間が割けない。(表現力に富んだ兄の写真の一枚は彼が撮影したものだ)写真の頁から

フリッツ・ホフマンも兄と同様自由時間はほとんどない。数日の休暇がとれれば、これは彼に、電話を取る必要がないという、大きな楽しみをもたらす。しかし、非常に才能がある趣味の写真撮影にはほとんど時間が割けない。(表現力に富んだ兄の写真の一枚は彼が撮影したものだ)写真の頁から•「ミス発見者」のフリッツ、ZDFの番組『音楽が切り札』1979年、グラーツのために撮影中の兄と一緒に(1979年10月20日放送)

•公演後、リヒャルト・ワーグナーの時代からすでに名高かったバイロイトの芸術家酒場『ふくろう』で(マルゴット・ウェルナーと一緒のフリッツ・ホフマン、ペーター・ホフマン)

•「食堂のいつものテーブルで、ちょっとしたおしゃべりがはじまるが、ほんとに大事なことはめったに話されない」(ハラルド・ユーンケと)

雑感-5 [1983年刊伝記]

できることより、常に一歩前へ

ホフマンの田舎住まい、それはこんな具合だ。静寂、森、空気、新鮮な、工場のスモッグに汚されていない澄んだ豊かな空気、狩猟用の館のテラスのすぐ横には池、柵に囲まれた牧草地には数頭の馬、ドアの前にはスピードの出る車。そして、そこには自然、田舎の静けさの価値を認め、楽しむことを知っている人が住んでいる。それだけではない。並外れた稼ぎによる贅沢も。屋内プール、ロールスロイス、ランドローバー、ハーレー・ダビッドソン、種々雑多な音響装置を備えた音楽スタジオ。「秋が最も美しい。霧が上のほうにあがっていき、木の葉は紅葉して、物音ひとつしない」と、期日に追いかけられる「インターシティ歌手」よりは、この地方の季節をよく知っているフリッツ・ホフマンは思う。

バイロイトから車で30分の距離にあるオーバープファルツ地方の一番奥地のこの場所に今までずっと住んできたこの城館の住人はちょっと頭が変だと自認している。そう、庭園に巨大な岩山が立っているのだ。まるでこの地方には岩山が相当不足しているといわんばかりだ。地形的にも的外れではないが、形と素材ばかりは並ではない。ポリエステルにスプレー塗装した巨大な舞台装置のそれは祝祭劇場の舞台から直接城館の庭園にやってきた。もともとはシェロー演出のワルキューレの岩山だったのだ。自分たちも舞台装置をほしいと望んでいて、がっかりしたシェロー・ファンたちが疑っているようにプレゼントされたのではなく、買ったのだ。空き地といっしょに買った。「リング」への郷愁にふけるだれかさんはホフマン兄弟商会よりもすばやくて、最後の公演後の夜に柱の装飾部分を取外した。

彼が気にいってしまった衣装のひとつ「ワルキューレ」の革のチョッキも劇場備え付けの衣装一式から、彼の洋服ダンスに移動していた。そんなことを知らない人は、舞台の物語の切れ端を彼が隠し持っているなどとは思いもしないだろう。 こういう規範からの小さな逸脱は容認されている。それは「ホフマン氏」は特別土地の住民の好みに合ったやつだからだ。村の人、全員が、1460年に建てられた城館への引越しパーティに招待された。運がよければ、テラスの上の最後の大グリル会のイノシシの歯に気がつくだろう。夏にはそういう機会がふんだんにある。特別の栄誉は祝祭劇場のオーケストラ仲間たちによるペーター・ホフマンの名誉ホルン奏者指名だった。それにまた、村の農民たちは、何と言っても、このテノールさんは、自分の馬を自分の手で、まさに言葉の意味通りに、「くそまみれの仕事」で、激しい腹痛から救ってやることを心得ているということで、共感していた。それからまた公園の生け垣は自分で剪定しているが、出来栄はたいしたものだ。バイロイト音楽祭の期間中は、「2ヘクタールの芝刈で、たとえ血豆ができても」庭師なしで済ませようという野心を持っている。

バイロイト周辺の食堂のテーブルでは、「あれこそ男の中の男だ・・・」という言葉が聞かれる。こういったイメージには、おそらく田舎暮らしに対する彼の態度も含まれているのだろう。「年寄りになりたい場所を選ぶことができるなら、都会ではなく田舎がいい。それにホテルの贅沢な隠れ家を楽しむとしても、そこには600人の従業員が客を快適にさせるためにだけ存在している。違いが私に刺激を与えてくれる。ニューヨークから戻って、泉の水面を一時間も眺めていると、自分についてじっくり考え、精神的に充電できる。大都会では心がからっぽになる。」

それから、彼が「アウトサイダー」として特徴づけている、彼の十八番の役であるジークムントのメンタリティーが多少かかわってくる。「真実を無条件に暴こうとして、絶対にごまかすことなく、抵抗する反逆者として、ジークムントはまったくもって感じの悪い、耐え難い現代人というところだ」

「『私が何か正しいことを勧めると、他の人たちはそれを悪いことだと思った』とあるように、ジークムントは意識的にしょっちゅう世間の価値から逸脱しているのだから、権力や権威に目がくらむことは決してないはずだ」(パトリス・シェロー)

ペーター・ホフマンは自分の役についてこう述べている。「ジークムントには矛盾がない。彼は何も命令され得ないし、自分自身を可能な限り高く<売る>」それでも、文字どおりの意味で「オオカミのように」生きている男ではない。ワーグナーは、彼はオオカミと共に生活して遠ぼえしているのではなく、放浪生活を送っているものと考えている。彼の生き方の流儀は確かに疑問視されうる。しかし、それは彼に教養がないということではない。何も学んだことがない野獣がどうしてあのような美しい叙情詩をつくることができるだろうか。どうして春の讃歌を歌うことができようか。結局のところ、彼はヴォータンの息子であり、このことが全てを説明している。彼は「普通の」人間より、多くを知っており、その教養はもっと包括的なのだ。

ペーター・ホフマンも時にだれにでも安易に調子を合わせることをしない現代人である。彼の妻、デボラ・サッソンはこのように見ている。「ペーターは常に、実際に可能なことより一歩先に進もうとしているのです」彼のことが好きな人々は「思っていることを、言う人だ」と言う。パートナーシップというテーマに関する「個人的な」見解を、ペーター・ホフマンは詳細に語る。「多大な要求を内包する」という、トーマス・マンの命題が彼に深い感銘を与えている。「だれでも秘密を持っているにちがいないが、それらは同じ価値であるべきだ」彼自身にとって、誠実という概念こそが、関係の中心にある。「多すぎず少なすぎず与えるられる誠実さこそ要求すべきものだ。そして、与える気がないなら、要求もするべきではない。自分の本性に従って私は忠実である。話し合いによって、関係を緩和して納得できるものにすることを取り決めることは当然できる。相互にそのようにして、非常に多くの自由を認めることができる。しかし、こういった自由を除外するという取り決めがなされれば、これにも忠実であるべきだ」写真の頁から

•「私は都会暮らしはできない。仕事上やむをえずではなく、自発的に、田舎に住んでいる」(14部屋ある城館の前で。前には池がある)

•「共同体も悪くないと思うが、そういうことができるか想像できない。もうずいぶん『個人的な生活』に慣れてしまった」

•35000平方メートルの大公園の中にある、高さ8メートル、幅13メートルのポリエステル製模造岩壁、すなわち、バイロイト音楽祭の『ワルキューレ』の岩山•「私は歌手であって、政治家ではない。従って、慎重な発言をしたいとは思わない」(自宅の池で)

•ここの住人には、雌馬のリューと流星もいる。「私の馬であるリューはほんとうに聞くことができる。私は何でも話すことができる」

ホフマンの田舎住まい、それはこんな具合だ。静寂、森、空気、新鮮な、工場のスモッグに汚されていない澄んだ豊かな空気、狩猟用の館のテラスのすぐ横には池、柵に囲まれた牧草地には数頭の馬、ドアの前にはスピードの出る車。そして、そこには自然、田舎の静けさの価値を認め、楽しむことを知っている人が住んでいる。それだけではない。並外れた稼ぎによる贅沢も。屋内プール、ロールスロイス、ランドローバー、ハーレー・ダビッドソン、種々雑多な音響装置を備えた音楽スタジオ。「秋が最も美しい。霧が上のほうにあがっていき、木の葉は紅葉して、物音ひとつしない」と、期日に追いかけられる「インターシティ歌手」よりは、この地方の季節をよく知っているフリッツ・ホフマンは思う。

バイロイトから車で30分の距離にあるオーバープファルツ地方の一番奥地のこの場所に今までずっと住んできたこの城館の住人はちょっと頭が変だと自認している。そう、庭園に巨大な岩山が立っているのだ。まるでこの地方には岩山が相当不足しているといわんばかりだ。地形的にも的外れではないが、形と素材ばかりは並ではない。ポリエステルにスプレー塗装した巨大な舞台装置のそれは祝祭劇場の舞台から直接城館の庭園にやってきた。もともとはシェロー演出のワルキューレの岩山だったのだ。自分たちも舞台装置をほしいと望んでいて、がっかりしたシェロー・ファンたちが疑っているようにプレゼントされたのではなく、買ったのだ。空き地といっしょに買った。「リング」への郷愁にふけるだれかさんはホフマン兄弟商会よりもすばやくて、最後の公演後の夜に柱の装飾部分を取外した。

彼が気にいってしまった衣装のひとつ「ワルキューレ」の革のチョッキも劇場備え付けの衣装一式から、彼の洋服ダンスに移動していた。そんなことを知らない人は、舞台の物語の切れ端を彼が隠し持っているなどとは思いもしないだろう。 こういう規範からの小さな逸脱は容認されている。それは「ホフマン氏」は特別土地の住民の好みに合ったやつだからだ。村の人、全員が、1460年に建てられた城館への引越しパーティに招待された。運がよければ、テラスの上の最後の大グリル会のイノシシの歯に気がつくだろう。夏にはそういう機会がふんだんにある。特別の栄誉は祝祭劇場のオーケストラ仲間たちによるペーター・ホフマンの名誉ホルン奏者指名だった。それにまた、村の農民たちは、何と言っても、このテノールさんは、自分の馬を自分の手で、まさに言葉の意味通りに、「くそまみれの仕事」で、激しい腹痛から救ってやることを心得ているということで、共感していた。それからまた公園の生け垣は自分で剪定しているが、出来栄はたいしたものだ。バイロイト音楽祭の期間中は、「2ヘクタールの芝刈で、たとえ血豆ができても」庭師なしで済ませようという野心を持っている。

バイロイト周辺の食堂のテーブルでは、「あれこそ男の中の男だ・・・」という言葉が聞かれる。こういったイメージには、おそらく田舎暮らしに対する彼の態度も含まれているのだろう。「年寄りになりたい場所を選ぶことができるなら、都会ではなく田舎がいい。それにホテルの贅沢な隠れ家を楽しむとしても、そこには600人の従業員が客を快適にさせるためにだけ存在している。違いが私に刺激を与えてくれる。ニューヨークから戻って、泉の水面を一時間も眺めていると、自分についてじっくり考え、精神的に充電できる。大都会では心がからっぽになる。」

それから、彼が「アウトサイダー」として特徴づけている、彼の十八番の役であるジークムントのメンタリティーが多少かかわってくる。「真実を無条件に暴こうとして、絶対にごまかすことなく、抵抗する反逆者として、ジークムントはまったくもって感じの悪い、耐え難い現代人というところだ」

「『私が何か正しいことを勧めると、他の人たちはそれを悪いことだと思った』とあるように、ジークムントは意識的にしょっちゅう世間の価値から逸脱しているのだから、権力や権威に目がくらむことは決してないはずだ」(パトリス・シェロー)

ペーター・ホフマンは自分の役についてこう述べている。「ジークムントには矛盾がない。彼は何も命令され得ないし、自分自身を可能な限り高く<売る>」それでも、文字どおりの意味で「オオカミのように」生きている男ではない。ワーグナーは、彼はオオカミと共に生活して遠ぼえしているのではなく、放浪生活を送っているものと考えている。彼の生き方の流儀は確かに疑問視されうる。しかし、それは彼に教養がないということではない。何も学んだことがない野獣がどうしてあのような美しい叙情詩をつくることができるだろうか。どうして春の讃歌を歌うことができようか。結局のところ、彼はヴォータンの息子であり、このことが全てを説明している。彼は「普通の」人間より、多くを知っており、その教養はもっと包括的なのだ。

ペーター・ホフマンも時にだれにでも安易に調子を合わせることをしない現代人である。彼の妻、デボラ・サッソンはこのように見ている。「ペーターは常に、実際に可能なことより一歩先に進もうとしているのです」彼のことが好きな人々は「思っていることを、言う人だ」と言う。パートナーシップというテーマに関する「個人的な」見解を、ペーター・ホフマンは詳細に語る。「多大な要求を内包する」という、トーマス・マンの命題が彼に深い感銘を与えている。「だれでも秘密を持っているにちがいないが、それらは同じ価値であるべきだ」彼自身にとって、誠実という概念こそが、関係の中心にある。「多すぎず少なすぎず与えるられる誠実さこそ要求すべきものだ。そして、与える気がないなら、要求もするべきではない。自分の本性に従って私は忠実である。話し合いによって、関係を緩和して納得できるものにすることを取り決めることは当然できる。相互にそのようにして、非常に多くの自由を認めることができる。しかし、こういった自由を除外するという取り決めがなされれば、これにも忠実であるべきだ」写真の頁から

•「私は都会暮らしはできない。仕事上やむをえずではなく、自発的に、田舎に住んでいる」(14部屋ある城館の前で。前には池がある)

•「共同体も悪くないと思うが、そういうことができるか想像できない。もうずいぶん『個人的な生活』に慣れてしまった」

•35000平方メートルの大公園の中にある、高さ8メートル、幅13メートルのポリエステル製模造岩壁、すなわち、バイロイト音楽祭の『ワルキューレ』の岩山•「私は歌手であって、政治家ではない。従って、慎重な発言をしたいとは思わない」(自宅の池で)

•ここの住人には、雌馬のリューと流星もいる。「私の馬であるリューはほんとうに聞くことができる。私は何でも話すことができる」

雑感-4 [1983年刊伝記]

「神の如きミスM」への嫉妬

9000人の観客が入ったドルトムントのウェストファーレン・ホールにおけるピンク・フロイドのロックオペラ「ザ・ウォール The Wall」は、最高に感銘を受けたもののひとつである。音楽とパフォーマンス、比類のないものだった。壁の前に若い男がひとり座っているという設定。天才的な物語だ。新しくはないがファンタジーがある。長さ40メートル、高さ12メートルの壁の前に人間が、ひとりスポットライトの中で、惨めに、崩れ落ちるようにうずくまって、嘆きの姿勢で、胸の張り裂けるような "Oooh, babe, don't leave me now!" を歌う。幾人もがほんとうに泣きわめいていた。歌手は全然動かず、まるで観客が存在しないかのように、この悲しい歌を内省的に歌っていただけだった。壁というショーの基本概念によって、孤独が視覚的な方法で、感覚的にはっきりと認識できるようになった。20人のグループの中に男が一人立っていたって、観客には何もおこらないだろう。しかし、このような状況で壁がつくられた理由やこのやけに長い白い壁の前で、アリのように小さくなって、座っている意味をだれも追及しないだろう。こういった涙と共に戦わねばならない時には、知的な考察は余計なことなのだ。人々に近づき、人々を穏やかにとらえることに容易に成功していた。劇場で、こちこちに固まった心を開かせること、観客から感情を引き出すこと、こういうことができれば、その手段は何でもいいのだ。

このような体験をすれば、偏狭な見方かもしれないとしても、オペラはもはや私たちの時代の表現方法ではないと言えると思う。それに対して、ロックやポップミュージックは今の時代感覚を反映している。それに、オペラに関して、おそらくはここ十年、二十年の間、人の心を奪うというか、何らかの意味で破壊的なことを遂行するような、殊更に重要性のある作品は全く書かれなかったということもある。だれしもそんなに大胆にはなれないから、売れるか、売れないかを考える。流行歌手でさえ、私はこの人たちの歌がそれほど好きではないが、人々に感銘を与えなければならない。さもなければ、人々は立ち止まってレコードを買ってはくれないだろう。ディスコの波、この人工的な事件が起こると、これは何か殊更に火がついた状態で、レコードは飛ぶように売れるが、それは真新しいものだからにすぎない。アンディ・ウォーホルと過ごしたニューヨークのエーデル・ディスコの熱狂的な夜を思い出す。彼は一晩中片隅にしゃがんで、一言も発しなかったし、ダスティン・ホフマンは5時間、頭を揺すっていた。二年後にそのディスコは空っぽだった。これは流行の問題であって、質とはほとんど関係がない。

ところで、舞台での出来事が、本当にねたましくなったことがある。オペラではない。ベッド・ミドラー ・ショーのライブ映像で、「神がかった熱狂」を見たときだ。私は映画館に座って自問していた。私はいったいどうしたんだ、いったいどうなってるんだ、私は今何を感じているのか。ベッド・ミドラーは、ファンから「神の如きミスM」と命名されたアメリカ人のロックスターである。彼女のライブにはオペラでは経験したことのないような、物凄く強烈な瞬間がたくさん存在する。うっとりさせられる。ねたましいほどだ。ねたみほど強烈でないものは何だろうか。怒り、これはまだやっていないか、まだやり遂げていないということだろうか。私のロックのレコードにとって、これは物凄い衝撃だった。刺激と反動が同時に来た。この女性はうらやましいほどの幸福な時を舞台で徹頭徹尾、貫徹していると感じた。泣きたいほど悲しいときも、舞台で泣けば、それは幸福な時間なのだ。私的な喜びなのだ。そこに生じている状況は、ほとんど描写できない。彼女は月並みなことや、通俗的な冗談をしゃべり、ほんのちょっとの間、両手を目の前に持って行き、前のこととは何の関係もなく、もの凄く情緒的な歌を歌い始めるのだが、そのなかに人々をあっという間に引き込んでしまう。信じられない。

「エロスの涙もあれば、涙のエロスもある」(ハンス・ユルゲン・ジーバーベルク)

ベッド・ミドラーはたいした女性だが、格別、美人ではない。しかし彼女のまなざしは強烈だ。ああいうのを見れば、嫉妬を感じてしまう。それにしても、いったい何に嫉妬するのだろうか。ぜひとも知りたいものだ。もしかしたら、あの幸福な時に対してかもしれない。しかし、本気で彼女と自分を比較することは不可能だ。それはりんごと梨を一緒に数えるようなものだろう。一流の中では比較は無意味だと心得るべきだ・・・

「ベッド・ミドラーは、解放者、伝統の破壊者、多様なスタイルの歌の演奏者である。しかし、とりわけ、彼女は観客と同胞に並外れた自信を与えた。それは、彼女が、その人生とキャリアの過程で自分で発見したものだった」(ロブ・ベイカー)写真の頁から

•「私の最大音楽体験のひとつ、ドルトムントでのピンク・フロイドのウォール・コンサート」

•ファンたちに『神の如きミスM』と呼ばれたベッド・ミドラー。「彼女のライブには、オペラでは決して体験したことのない力強い瞬間がある」

9000人の観客が入ったドルトムントのウェストファーレン・ホールにおけるピンク・フロイドのロックオペラ「ザ・ウォール The Wall」は、最高に感銘を受けたもののひとつである。音楽とパフォーマンス、比類のないものだった。壁の前に若い男がひとり座っているという設定。天才的な物語だ。新しくはないがファンタジーがある。長さ40メートル、高さ12メートルの壁の前に人間が、ひとりスポットライトの中で、惨めに、崩れ落ちるようにうずくまって、嘆きの姿勢で、胸の張り裂けるような "Oooh, babe, don't leave me now!" を歌う。幾人もがほんとうに泣きわめいていた。歌手は全然動かず、まるで観客が存在しないかのように、この悲しい歌を内省的に歌っていただけだった。壁というショーの基本概念によって、孤独が視覚的な方法で、感覚的にはっきりと認識できるようになった。20人のグループの中に男が一人立っていたって、観客には何もおこらないだろう。しかし、このような状況で壁がつくられた理由やこのやけに長い白い壁の前で、アリのように小さくなって、座っている意味をだれも追及しないだろう。こういった涙と共に戦わねばならない時には、知的な考察は余計なことなのだ。人々に近づき、人々を穏やかにとらえることに容易に成功していた。劇場で、こちこちに固まった心を開かせること、観客から感情を引き出すこと、こういうことができれば、その手段は何でもいいのだ。

このような体験をすれば、偏狭な見方かもしれないとしても、オペラはもはや私たちの時代の表現方法ではないと言えると思う。それに対して、ロックやポップミュージックは今の時代感覚を反映している。それに、オペラに関して、おそらくはここ十年、二十年の間、人の心を奪うというか、何らかの意味で破壊的なことを遂行するような、殊更に重要性のある作品は全く書かれなかったということもある。だれしもそんなに大胆にはなれないから、売れるか、売れないかを考える。流行歌手でさえ、私はこの人たちの歌がそれほど好きではないが、人々に感銘を与えなければならない。さもなければ、人々は立ち止まってレコードを買ってはくれないだろう。ディスコの波、この人工的な事件が起こると、これは何か殊更に火がついた状態で、レコードは飛ぶように売れるが、それは真新しいものだからにすぎない。アンディ・ウォーホルと過ごしたニューヨークのエーデル・ディスコの熱狂的な夜を思い出す。彼は一晩中片隅にしゃがんで、一言も発しなかったし、ダスティン・ホフマンは5時間、頭を揺すっていた。二年後にそのディスコは空っぽだった。これは流行の問題であって、質とはほとんど関係がない。

ところで、舞台での出来事が、本当にねたましくなったことがある。オペラではない。ベッド・ミドラー ・ショーのライブ映像で、「神がかった熱狂」を見たときだ。私は映画館に座って自問していた。私はいったいどうしたんだ、いったいどうなってるんだ、私は今何を感じているのか。ベッド・ミドラーは、ファンから「神の如きミスM」と命名されたアメリカ人のロックスターである。彼女のライブにはオペラでは経験したことのないような、物凄く強烈な瞬間がたくさん存在する。うっとりさせられる。ねたましいほどだ。ねたみほど強烈でないものは何だろうか。怒り、これはまだやっていないか、まだやり遂げていないということだろうか。私のロックのレコードにとって、これは物凄い衝撃だった。刺激と反動が同時に来た。この女性はうらやましいほどの幸福な時を舞台で徹頭徹尾、貫徹していると感じた。泣きたいほど悲しいときも、舞台で泣けば、それは幸福な時間なのだ。私的な喜びなのだ。そこに生じている状況は、ほとんど描写できない。彼女は月並みなことや、通俗的な冗談をしゃべり、ほんのちょっとの間、両手を目の前に持って行き、前のこととは何の関係もなく、もの凄く情緒的な歌を歌い始めるのだが、そのなかに人々をあっという間に引き込んでしまう。信じられない。

「エロスの涙もあれば、涙のエロスもある」(ハンス・ユルゲン・ジーバーベルク)

ベッド・ミドラーはたいした女性だが、格別、美人ではない。しかし彼女のまなざしは強烈だ。ああいうのを見れば、嫉妬を感じてしまう。それにしても、いったい何に嫉妬するのだろうか。ぜひとも知りたいものだ。もしかしたら、あの幸福な時に対してかもしれない。しかし、本気で彼女と自分を比較することは不可能だ。それはりんごと梨を一緒に数えるようなものだろう。一流の中では比較は無意味だと心得るべきだ・・・

「ベッド・ミドラーは、解放者、伝統の破壊者、多様なスタイルの歌の演奏者である。しかし、とりわけ、彼女は観客と同胞に並外れた自信を与えた。それは、彼女が、その人生とキャリアの過程で自分で発見したものだった」(ロブ・ベイカー)写真の頁から

•「私の最大音楽体験のひとつ、ドルトムントでのピンク・フロイドのウォール・コンサート」

•ファンたちに『神の如きミスM』と呼ばれたベッド・ミドラー。「彼女のライブには、オペラでは決して体験したことのない力強い瞬間がある」

雑感-3 [1983年刊伝記]

「・・・1番、開始」

最初のショーから得た結論。私の全体的な統括が確約されなければ、もうそういうショーには出たくない。つまり、最終的な編集に対して影響力を持ちたいということだ。ひとつの経験としては、全然苦にならない体験であるし、とにかくはじめにその業界を知らなければならないのは間違いのないところだ。私がこういう「見習い期間」に、パーソナリティショーのようなやりたくてもなかなかやらせてもらえないきわめて期待感の高い作品をすぐに制作したことは不利に作用している面もある。うちには肯定的な手紙しか置いていない。批評は全体的に逆だった。私としてはこれもまた理解に苦しむ。世間ではやれ進歩的にとか大胆にとか言っても、そこで、何にしろ本質的に通例のガラ・ショーと違うことをやれば、批評家にも気にいってはもらえない。それでも、私はそういうことによっては、さして影響されない。うまくいかなかったことと、良かったことははっきりとわかる。新聞に教えてもらう必要はない。私のシナリオをはじめから終りまで読めば、違ってきこえるものがあるかもしれない。アイデアとその現実化の間のギャップは残っている。このギャップは次回にうめるべきだ。私は経験があまりにも少なすぎて、無力だった。ほんとうにものすごく些細なことを気にかけなければならないこと、非常によく準備しなければならないこと、私がだれかに何か言って、その人が正確に理解すれば、私が考えていることが伝わっている場合を除いて、仕事仲間は信用してはいけないこと、こういうことを、今、私は理解している。別に私の最初のショーのことを恥ずかしく思わなければならないというわけではない。だが、例えば、私にはわからないのだが、撮影のときにスーパーマン・シーンのユーモアが理解されなかったことの言い訳をするつもりはない。わかってもらうために、まさかこういった大衆的ユーモアを提供すべくカメラに向っていつもウィンクしなければならないとでもいうのだろうか。そのままでいいと思った。変えようがないだろう。そして、その場面は想像していたのとまったく同じようになった。私はさらに付け加えてもっとたくさんの別のアイデアを盛り込もうと試みたが実現しなかった。このショー演出は、私がとらえている演出というものではなく、むしろ、映像演出だった。私が今までに関わったショーで、役をどう演じるべきかということを私に指示した人はだれもいなかった。演出家はやってきて説明する。「1番、開始。1番のカメラ。それから、7番へ行きますが、ライトがついたら、見るだけです」 リチャード・バートン主演のワーグナーの映画でもまったく同様だった。(この映画で、ペーター・ホフマンはワーグナーの最初のトリスタン歌手、ルートヴィッヒ・シュノール・フォン・カロルスフェルトを演じている。ギネス・ジョーンズがイゾルデ、ジェス・トーマスはタンホイザー役で出ている。そして、弟のフリッツは歌手の執事役を演じている)

確かに私にとってはどんな演出でも問題ないが、芸術作品をつくろうとしているのか、いないのか、あらかじめ知っていれば、すごくいいだろうと思う。私は何故これまで異分野の仕事に取り組んでいるのだろうか。ますます限られてくる時間を、ほんとうに興味のある事柄で、満たしたいからだ。その際、ほんとうに不十分ではあるが、その代わり集中的に無理にも取っているものはどんな場合にも準備期間である。例えば、とても短期間でオルフェオを習得して、録音した。この録音はすばらしいものになった。私はめったにこういうふうには思わないのだが、この録音は誇りにしている。まるでこの役を舞台ですでに50回歌ったことがあるような感じがした。

「まだ徹底的に勉強して十分に身につけていない役、まだ十分に試していない危険に陥ることがなかったら、私の声はずいぶん長持ちしていただろう」(ティッタ・ルッフォ)

最初はとても憂鬱な感じで悲しく、そういうことが聞き取れるようにするということはうまくいった。後から聴いただれもが私の正しさを認めてくれたほどだった。

私にとって、芸術とは、音を正しく命中させることではない。これは前提条件である。芸術とは、芝居がかった大袈裟で仰々しい身振りなしで、声によって感情を表現することだ。大きな身振りをするのは、外面的に形を整えることで、感情は内面から生じる。

映画の場合、最も興味深いのは、この表現である。というのは、そこでは、表現は内面から展開しなければならない。舞台では、顔の表情が大空間のスクリーンに映しだされる可能性は極めて限定的である。しかし、時に、歌唱と非常に微妙な感情表出は一致する。そのとき、一瞥の視線が最後列まで効果的に届いているということに気がつくことがある。全く不思議だ。巨大な劇場でだ。だから、私はオペラでの全てを二重に説明する不思議な種類の演技から離れようと努力している。このことは私にとってますます重要になっている。なぜなら、音楽が明確な解釈を示しているからだ。註:

•オルフェオ:グルック作曲「オルフェオとエウリディーチェ」Heinz Panzer指揮、1983 ケルン・フィルハーモニー・オーケストラ ドルトムント楽友協会合唱団 LP Metronom •配役:オルフェオ ペーター・ホフマン/エウリディーチェ ジュリア・コンウェル/アモーレ アラン・ベルギウス

最初のショーから得た結論。私の全体的な統括が確約されなければ、もうそういうショーには出たくない。つまり、最終的な編集に対して影響力を持ちたいということだ。ひとつの経験としては、全然苦にならない体験であるし、とにかくはじめにその業界を知らなければならないのは間違いのないところだ。私がこういう「見習い期間」に、パーソナリティショーのようなやりたくてもなかなかやらせてもらえないきわめて期待感の高い作品をすぐに制作したことは不利に作用している面もある。うちには肯定的な手紙しか置いていない。批評は全体的に逆だった。私としてはこれもまた理解に苦しむ。世間ではやれ進歩的にとか大胆にとか言っても、そこで、何にしろ本質的に通例のガラ・ショーと違うことをやれば、批評家にも気にいってはもらえない。それでも、私はそういうことによっては、さして影響されない。うまくいかなかったことと、良かったことははっきりとわかる。新聞に教えてもらう必要はない。私のシナリオをはじめから終りまで読めば、違ってきこえるものがあるかもしれない。アイデアとその現実化の間のギャップは残っている。このギャップは次回にうめるべきだ。私は経験があまりにも少なすぎて、無力だった。ほんとうにものすごく些細なことを気にかけなければならないこと、非常によく準備しなければならないこと、私がだれかに何か言って、その人が正確に理解すれば、私が考えていることが伝わっている場合を除いて、仕事仲間は信用してはいけないこと、こういうことを、今、私は理解している。別に私の最初のショーのことを恥ずかしく思わなければならないというわけではない。だが、例えば、私にはわからないのだが、撮影のときにスーパーマン・シーンのユーモアが理解されなかったことの言い訳をするつもりはない。わかってもらうために、まさかこういった大衆的ユーモアを提供すべくカメラに向っていつもウィンクしなければならないとでもいうのだろうか。そのままでいいと思った。変えようがないだろう。そして、その場面は想像していたのとまったく同じようになった。私はさらに付け加えてもっとたくさんの別のアイデアを盛り込もうと試みたが実現しなかった。このショー演出は、私がとらえている演出というものではなく、むしろ、映像演出だった。私が今までに関わったショーで、役をどう演じるべきかということを私に指示した人はだれもいなかった。演出家はやってきて説明する。「1番、開始。1番のカメラ。それから、7番へ行きますが、ライトがついたら、見るだけです」 リチャード・バートン主演のワーグナーの映画でもまったく同様だった。(この映画で、ペーター・ホフマンはワーグナーの最初のトリスタン歌手、ルートヴィッヒ・シュノール・フォン・カロルスフェルトを演じている。ギネス・ジョーンズがイゾルデ、ジェス・トーマスはタンホイザー役で出ている。そして、弟のフリッツは歌手の執事役を演じている)

確かに私にとってはどんな演出でも問題ないが、芸術作品をつくろうとしているのか、いないのか、あらかじめ知っていれば、すごくいいだろうと思う。私は何故これまで異分野の仕事に取り組んでいるのだろうか。ますます限られてくる時間を、ほんとうに興味のある事柄で、満たしたいからだ。その際、ほんとうに不十分ではあるが、その代わり集中的に無理にも取っているものはどんな場合にも準備期間である。例えば、とても短期間でオルフェオを習得して、録音した。この録音はすばらしいものになった。私はめったにこういうふうには思わないのだが、この録音は誇りにしている。まるでこの役を舞台ですでに50回歌ったことがあるような感じがした。

「まだ徹底的に勉強して十分に身につけていない役、まだ十分に試していない危険に陥ることがなかったら、私の声はずいぶん長持ちしていただろう」(ティッタ・ルッフォ)

最初はとても憂鬱な感じで悲しく、そういうことが聞き取れるようにするということはうまくいった。後から聴いただれもが私の正しさを認めてくれたほどだった。

私にとって、芸術とは、音を正しく命中させることではない。これは前提条件である。芸術とは、芝居がかった大袈裟で仰々しい身振りなしで、声によって感情を表現することだ。大きな身振りをするのは、外面的に形を整えることで、感情は内面から生じる。

映画の場合、最も興味深いのは、この表現である。というのは、そこでは、表現は内面から展開しなければならない。舞台では、顔の表情が大空間のスクリーンに映しだされる可能性は極めて限定的である。しかし、時に、歌唱と非常に微妙な感情表出は一致する。そのとき、一瞥の視線が最後列まで効果的に届いているということに気がつくことがある。全く不思議だ。巨大な劇場でだ。だから、私はオペラでの全てを二重に説明する不思議な種類の演技から離れようと努力している。このことは私にとってますます重要になっている。なぜなら、音楽が明確な解釈を示しているからだ。註:

•オルフェオ:グルック作曲「オルフェオとエウリディーチェ」Heinz Panzer指揮、1983 ケルン・フィルハーモニー・オーケストラ ドルトムント楽友協会合唱団 LP Metronom •配役:オルフェオ ペーター・ホフマン/エウリディーチェ ジュリア・コンウェル/アモーレ アラン・ベルギウス

雑感-2 [1983年刊伝記]

雨、雨、雨・・・

街角の果物商は、私たちが長い撮影の夜のためにビタミン補給用食糧を買い込むとき、そのことをとてもよく知っていた。「きょうはあのよろずや歌手の撮影日だ」

ミュンヘンの緑の森。ペーター・ホフマンの最初のテレビ・ショーは制作中だ。きょうはデボラ・サッソンとの夜のバルコニー・シーンの撮影が予定されている。緑の閑静な地区にのどかにたっている無人の屋敷が映像では見事に切り取られた。最上質の発泡スチロール製の見せかけに過ぎない外壁、描かれたバルコニーの格子にからんでいる作り物の蔦の葉、愛の場面のための雪のように白い鏡の間等々。ケーブル運搬人が家のまわりをせわしげにうごきまわり、女性アシスタントたちは台本とノートを持って、急ぎ足で階段を上がったり下りたり、近隣からやってきたサイン収集マニアたちがまっ先に雨雲に覆われた空に最初の疑いのまなざしを向けて準備をはじめる。

俳優たちの登場。ペーターとデボラだ。二人は台本に従ってペーターとデボラを演じる。弟のフリッツは、新たなインタビューの期日を決め、必要なことを調べ、飲み物を調達する。息子のヨハンネスは最終日に意見を言うのを許してもらう。彼は「あしたはまた寮に戻らなくちゃいけないんだ・・・」とため息をついている。

「みなさん、収録です」の声で、始まるはずだ。最初の一滴が落ちてくる。ペーターはハーレーにエンジンをかけようとしている。動かない。雨が降ってくる。熟練の迅速さで、カメラ、照明機器、それから、モーターバイクまでがビニールカバーの下に消える。撮影チームのマスコット、カメラマンのワンワンほえる雑種犬は再び撮影現場を走り回ってもよいことになる。強制的休憩。休憩時間は屋敷見物に利用される。「よく手入れされていたときは美しかったに違いない」この屋敷は、数年来、良い買い手がつかないので、サスペンス西部劇から象徴主義の若い映画人の映画まで、様々な映画の舞台に提供されている。

ほんの一時的に調達された居場所で、ペーターとフリッツとヨハンネスがオートバイ用のヘルメットに交代で、自分で小さく切った小さな星を貼付けているので、そのうちにペーターのヘルメットは、心を込めてちりばめられた星でいっぱいになる。模様についてまだ意見が一致しておらず、小さな星のひとつは女性アシスタントの演出ノートに移動する。そのヘルメットを試しにかぶってみたところで、「再開です」との声がかかる。ビニールの覆いが全部撤去されるやいなや、大騒ぎがはじめから繰り返される。雨だ。ということで、再び待機。

テープレコーダーの音楽に関して、シナリオを書いたホフマンはこの屋敷のシーンのイメージをこう説明する。「はしごからの跳躍。ふくろうの鳴き声。私が向きを変えると、白い屋敷ではなくて、荒廃した幽霊屋敷が目の前に見える。夢の続きか、無気味な現実かは、はっきりしないままにするべきだ」 幽霊屋敷の舞台装置のスケッチが次の間の暖炉の上に置いてある。もう一度検討して気に入る。

外を一瞥して、ペーターは試しにバルコニーのてすりの高さまではしごをよじ登ってみる。監督はほとんど絶望の呈。彼のスターは無頓着に雨にぬれた板から飛びおりる。監督は前日にも乱暴な騎手をかろうじて止めたばかりだったのだ。乗馬というキーワードが好まれている。デボラは、このショーのために乗馬の知識を仕入れたのだと話す。知識を得た後ではじめて乗馬シーンの撮影を見たなら、彼女はそれに満足するだろう。「今は乗馬がとても理にかなったもののように思われます」

待機。仕事の話。「ウェストサイド物語」の歌によるこの夜の場面の終りのイメージを「終りには庭の雰囲気は、神秘的で無気味にならなければならない」とペーターは書いている。

二度のにわか雨の間に新たな試みがさらに撮影された。オートバイが再び取り出され、また動かなくなる。撮影チームの全員が良い助言をする用意があるが、歌手は馬耳東風で、頑固に決定権を離さず、再びライラックがまかれるのを見ている。「みなさん、収録です」の声。ペーターはバタバタと音をたてて庭へ通じる門を通り抜ける。砂利道を走っていく。家の前で止まる。短い場面がかろうじてカメラにおさまる。もう次の雨よけ梱包がはじまっている。撮影隊全員にピッツァ。「デボラさん、ドレスを脱がなくちゃいけません」と衣装係が泣き声で頼む。「絶対にしみはつけないわ」それは無理というもの。マリアの純白のドレスを見る注意深い目を持った婦人は厳格な態度を変えない。「ウェストサイド物語」の娘は急きょジーンズ姿のデビーに戻り、ピッツァを食べるのを許される。「この企画はけちに徹しているが、撮影監督のせいで、食事も安上がりだ・・・」とカメラマンがぼやく。

ペーターは回想する。「このショーの打ち合わせに、フリッツと私は列車で行ったのだが、帰りにはスパークリング・ワインを注文した。お祝というわけだった。ボスたちは感激していた。成功だった。E.T.A.ホフマンにインスピレーションを得て、展開するという形でシナリオを私が書くのを許してくれた。台詞はなしで、夢と現実の間を駆け抜ける物語をアリアと歌によってつづる。全てのことが小人の妖精グノームによって不可解に支配され、進められているが、グノームの立場や役割はきちんと決めないつもりだ。現実の息づかいと少々の悪夢。しかし、とりわけ重要なことは、いわゆるガラ・ショーにはしたくないということだ」

雨休み。バルコニーの外は寒さに震え、急いで撤退。ペーターとデボラは、待機の繰り返しにもかかわらず、上機嫌だ。「マリア、マリア」とペーターが下から、高らかに声を響かせる。「ペーター、おお、ペーター、おお、ペーター」と、バルコニーからデボラがふざけて、シナリオにない答えを返す。「みなさん、収録です。音声を切って、音声を入れて」の声、と、もう再び雨粒が落ちてくる。ペーターの空を見あげる視線がさらに心配そうな目つきになる。直後にバイロイトでの百年記念「パルジファル」のけいこを控えているのだ。これは待ってくれない。たとえ撮影が何日にもわたって雨にたたられたとしても・・・ 計画は急きょ変更され、屋内撮影が始まる。

この夜とその間のことは「ホフマンの夢」として1982年11月にドイツ連邦のテレビで放映され、視聴者の希望で1983年2月にはもう短縮版で再放送された(そして、"Rose von Montreux" に推薦された)。オペラ歌手の異なる分野の仕事への尋常ならざる寄り道として楽しく色とりどりに紹介されたものは、大概そうであるように、ちょっとしたこと、あるいは、全ての場面に関して、空想、観念、妥協、誤解、譲歩、議論などの混合物だった。そして、雨にたたられた撮影の夜が、気分までめちゃめちゃにしないことを可能にしたものは忍耐だった。写真の頁から

•「演出は音楽の影響響力に対する不信感でしかないことが多々ある」(自分のショーのための撮影をしているところ)

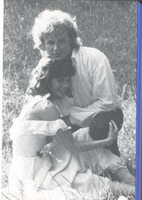

•ペーター・ホフマンとデボラ・サッソン、『ホフマンの夢』と題するショーの一場面、1982年11月21日、ZDF

•恋というものはだれかを傷つけないでは済まない。愛していれば、相手を苦しませるより、自分自身を苦しめるほうがむしろ楽だ。激しく愛すれば愛するほど、苦悩も大きくなる。苦しむことなく恋を手に入れることはできないと思う」(デボラ・サッソンと自宅の庭で)•結婚式の花束にするための花を摘んで来たペーター・ホフマン(左上)デボラ・サッソンと1983年8月23日に結婚式を挙げた(下)新郎新婦とも再婚同士

•左の写真は、別の版を手に入れた方から、いただきました〜別の版の表紙、ペーパーバックで再版されたものでしょうか

街角の果物商は、私たちが長い撮影の夜のためにビタミン補給用食糧を買い込むとき、そのことをとてもよく知っていた。「きょうはあのよろずや歌手の撮影日だ」

ミュンヘンの緑の森。ペーター・ホフマンの最初のテレビ・ショーは制作中だ。きょうはデボラ・サッソンとの夜のバルコニー・シーンの撮影が予定されている。緑の閑静な地区にのどかにたっている無人の屋敷が映像では見事に切り取られた。最上質の発泡スチロール製の見せかけに過ぎない外壁、描かれたバルコニーの格子にからんでいる作り物の蔦の葉、愛の場面のための雪のように白い鏡の間等々。ケーブル運搬人が家のまわりをせわしげにうごきまわり、女性アシスタントたちは台本とノートを持って、急ぎ足で階段を上がったり下りたり、近隣からやってきたサイン収集マニアたちがまっ先に雨雲に覆われた空に最初の疑いのまなざしを向けて準備をはじめる。

俳優たちの登場。ペーターとデボラだ。二人は台本に従ってペーターとデボラを演じる。弟のフリッツは、新たなインタビューの期日を決め、必要なことを調べ、飲み物を調達する。息子のヨハンネスは最終日に意見を言うのを許してもらう。彼は「あしたはまた寮に戻らなくちゃいけないんだ・・・」とため息をついている。

「みなさん、収録です」の声で、始まるはずだ。最初の一滴が落ちてくる。ペーターはハーレーにエンジンをかけようとしている。動かない。雨が降ってくる。熟練の迅速さで、カメラ、照明機器、それから、モーターバイクまでがビニールカバーの下に消える。撮影チームのマスコット、カメラマンのワンワンほえる雑種犬は再び撮影現場を走り回ってもよいことになる。強制的休憩。休憩時間は屋敷見物に利用される。「よく手入れされていたときは美しかったに違いない」この屋敷は、数年来、良い買い手がつかないので、サスペンス西部劇から象徴主義の若い映画人の映画まで、様々な映画の舞台に提供されている。

ほんの一時的に調達された居場所で、ペーターとフリッツとヨハンネスがオートバイ用のヘルメットに交代で、自分で小さく切った小さな星を貼付けているので、そのうちにペーターのヘルメットは、心を込めてちりばめられた星でいっぱいになる。模様についてまだ意見が一致しておらず、小さな星のひとつは女性アシスタントの演出ノートに移動する。そのヘルメットを試しにかぶってみたところで、「再開です」との声がかかる。ビニールの覆いが全部撤去されるやいなや、大騒ぎがはじめから繰り返される。雨だ。ということで、再び待機。

テープレコーダーの音楽に関して、シナリオを書いたホフマンはこの屋敷のシーンのイメージをこう説明する。「はしごからの跳躍。ふくろうの鳴き声。私が向きを変えると、白い屋敷ではなくて、荒廃した幽霊屋敷が目の前に見える。夢の続きか、無気味な現実かは、はっきりしないままにするべきだ」 幽霊屋敷の舞台装置のスケッチが次の間の暖炉の上に置いてある。もう一度検討して気に入る。

外を一瞥して、ペーターは試しにバルコニーのてすりの高さまではしごをよじ登ってみる。監督はほとんど絶望の呈。彼のスターは無頓着に雨にぬれた板から飛びおりる。監督は前日にも乱暴な騎手をかろうじて止めたばかりだったのだ。乗馬というキーワードが好まれている。デボラは、このショーのために乗馬の知識を仕入れたのだと話す。知識を得た後ではじめて乗馬シーンの撮影を見たなら、彼女はそれに満足するだろう。「今は乗馬がとても理にかなったもののように思われます」

待機。仕事の話。「ウェストサイド物語」の歌によるこの夜の場面の終りのイメージを「終りには庭の雰囲気は、神秘的で無気味にならなければならない」とペーターは書いている。

二度のにわか雨の間に新たな試みがさらに撮影された。オートバイが再び取り出され、また動かなくなる。撮影チームの全員が良い助言をする用意があるが、歌手は馬耳東風で、頑固に決定権を離さず、再びライラックがまかれるのを見ている。「みなさん、収録です」の声。ペーターはバタバタと音をたてて庭へ通じる門を通り抜ける。砂利道を走っていく。家の前で止まる。短い場面がかろうじてカメラにおさまる。もう次の雨よけ梱包がはじまっている。撮影隊全員にピッツァ。「デボラさん、ドレスを脱がなくちゃいけません」と衣装係が泣き声で頼む。「絶対にしみはつけないわ」それは無理というもの。マリアの純白のドレスを見る注意深い目を持った婦人は厳格な態度を変えない。「ウェストサイド物語」の娘は急きょジーンズ姿のデビーに戻り、ピッツァを食べるのを許される。「この企画はけちに徹しているが、撮影監督のせいで、食事も安上がりだ・・・」とカメラマンがぼやく。

ペーターは回想する。「このショーの打ち合わせに、フリッツと私は列車で行ったのだが、帰りにはスパークリング・ワインを注文した。お祝というわけだった。ボスたちは感激していた。成功だった。E.T.A.ホフマンにインスピレーションを得て、展開するという形でシナリオを私が書くのを許してくれた。台詞はなしで、夢と現実の間を駆け抜ける物語をアリアと歌によってつづる。全てのことが小人の妖精グノームによって不可解に支配され、進められているが、グノームの立場や役割はきちんと決めないつもりだ。現実の息づかいと少々の悪夢。しかし、とりわけ重要なことは、いわゆるガラ・ショーにはしたくないということだ」

雨休み。バルコニーの外は寒さに震え、急いで撤退。ペーターとデボラは、待機の繰り返しにもかかわらず、上機嫌だ。「マリア、マリア」とペーターが下から、高らかに声を響かせる。「ペーター、おお、ペーター、おお、ペーター」と、バルコニーからデボラがふざけて、シナリオにない答えを返す。「みなさん、収録です。音声を切って、音声を入れて」の声、と、もう再び雨粒が落ちてくる。ペーターの空を見あげる視線がさらに心配そうな目つきになる。直後にバイロイトでの百年記念「パルジファル」のけいこを控えているのだ。これは待ってくれない。たとえ撮影が何日にもわたって雨にたたられたとしても・・・ 計画は急きょ変更され、屋内撮影が始まる。

この夜とその間のことは「ホフマンの夢」として1982年11月にドイツ連邦のテレビで放映され、視聴者の希望で1983年2月にはもう短縮版で再放送された(そして、"Rose von Montreux" に推薦された)。オペラ歌手の異なる分野の仕事への尋常ならざる寄り道として楽しく色とりどりに紹介されたものは、大概そうであるように、ちょっとしたこと、あるいは、全ての場面に関して、空想、観念、妥協、誤解、譲歩、議論などの混合物だった。そして、雨にたたられた撮影の夜が、気分までめちゃめちゃにしないことを可能にしたものは忍耐だった。写真の頁から

•「演出は音楽の影響響力に対する不信感でしかないことが多々ある」(自分のショーのための撮影をしているところ)

•ペーター・ホフマンとデボラ・サッソン、『ホフマンの夢』と題するショーの一場面、1982年11月21日、ZDF

•恋というものはだれかを傷つけないでは済まない。愛していれば、相手を苦しませるより、自分自身を苦しめるほうがむしろ楽だ。激しく愛すれば愛するほど、苦悩も大きくなる。苦しむことなく恋を手に入れることはできないと思う」(デボラ・サッソンと自宅の庭で)•結婚式の花束にするための花を摘んで来たペーター・ホフマン(左上)デボラ・サッソンと1983年8月23日に結婚式を挙げた(下)新郎新婦とも再婚同士

•左の写真は、別の版を手に入れた方から、いただきました〜別の版の表紙、ペーパーバックで再版されたものでしょうか

雑感-1 [1983年刊伝記]

雑感

舞台で、舞台裏で

ペーター・ホフマンのモットー「安易な模倣を廃せ」と「引出し思考からの脱却」への欲求は、彼の経歴をみればすぐに気がつく。すでにヴッパータールでのギーゼルヘル・クレーベ作曲のオペラ『真の勇者 Ein wahrer Held』では、クリスティ役として、役づくりに対する考えを理想的に実現できた。二番目の専属契約でのこの仕事で、彼は批評家の注目を集めただけではなく、このときすでにオペラという演劇形式に対する若い観客の共感を喚起した。これまで若い観客層は「おじいちゃんのオペラ」としてこの演劇形式を拒否していた。「真の勇者」役のペーター・ホフマンが登場すると、突然舞台に自然さと自由が感じ取れるようになった。これは七十年代のはじめにはけっして普通に体験できることではなかった。この役によって、1976年バイロイトのジークムント役が確定した。ペーター・ホフマンは「オペラのわざとらしさ」の中に説得力のある「自然な動き」をもたらすことができた。ヴォータンの息子、半分は神のジークムントは、若い世代が共感を表明できる、「現代的」性格を備えた反逆者に変わった。

本当らしさが生まれ、それによって、観客は舞台上の人物と自分を同一視することが可能になった。ホフマンは重要かつ努力する価値があると思う事柄を可能な限り押し進めようとしている。オペラの登場人物と観客の現実との乖離が、オペラという音楽ジャンルが拒絶される理由であることが多い。ペーター・ホフマンはそのいくつかの役で、その演技とカリスマ性によってこの距離をうめることに関して、決定的な貢献をした。バイロイトでは、その若々しく自然な自由闊達さで、若い観客を、歌われる人物を肯定的に受け入れるということに、なじませた。彼は「時代遅れ」のオペラの中に現代的なものを発見させ、禁オペラ主義者たちを「誘惑」し、その結果、彼らはそれまでは拒否してきた芸術形式のひとつがおもしろいものだと思うようになった。

彼がゲッツ・フリードリヒ演出のパルジファルに参加した1975年以来、シュツットガルトでも同様のことが起こった。彼はこの架空の人物を伝説の近寄りがたい敬虔な雰囲気から解き放ち、肉体的な苦痛や悲嘆、喜びや疑問を感じる者に、つまり、人間化した。この「人間になること」という類似点は彼のバイロイトにおけるローエングリンでもまたはっきりと示されている。神々しい騎士の近寄りがたさを強調するのではなく、感情豊かな心の願望とあこがれ、失望と傷つきやすさを表現した。それらは結局彼の運命をさらに輝かしい卓越したものにしている。舞台にしろ、テレビが画面にしろ、この歌役者は毎年繰り返し成果を上げた。すなわち、オペラは新しい観客を獲得し、永遠に繰り返される同じような上演に飽き飽きしていたオペラ・ファンは音楽劇に対する新たな接し方を発見した。

ペーター・ホフマンは軽やかに明確な演技と動作を舞台上にもたらしているが、しかし、その軽やかさは、彼の妥協のない厳格さによって実現されている。彼のような人々にとって「変化」という要素は、一見苦もなく駆使できているようにみえる。歌手の日常から、舞台裏でどんな自制をしているか、そして、舞台上では、仲間を頼りにできなければならないという、二つの小さなエピソードを紹介する。すべての舞台上の陥穽に際して、「危急の場合」において、共演者相互の連帯も結果の質を左右する。何かうまくいかないことがあった場合、とりわけそういうことが重要だ。

『トリスタン』第三幕、ミュンヘン、ヘルクレスザールでのコンサート形式の上演。ペーター・ホフマンの初トリスタンだった。非常に短く集中的な練習期間のせいで、負担がかかりすぎていたし、けいこはアメリカで行われたから、気候の変化にも閉口させられた。おまけに冷たいドイツの霧の中で、歌手たちの間に風邪が蔓延してしまった。歌手たちは薬と注射をめいっぱいつかって公演を待った。イゾルデを歌ったヒルデガルド・ベーレンスは、最後のアリアで、咳の発作からかろうじて逃れた。この公演は翌日再演された。ストレスは、一層「熱をおびる」ことになった。テレビ録画のためのスポットライトのせいだ。それに加えて、同時にレコード録音も行われたから、二重の負担だった。大喜びですべてを投げ出して逃げ出したいような気分だったと、後にペーター・ホフマンは話した。しかし、冷静さを保て!ということだ。冷静さこそが、歌手が殊にしっかりと身につけるべき美徳である。市場価値の上昇に伴って、負担も大きくなるものなのだ。

あるいは、ジークフリート・イェルザレムに代役を務めてもらわなければならなかった『ローエングリン』 キャンセルは相当に心苦しいから、そういう日は、全く単純に祝祭劇場には現れたくないものだろう。しかし、物事に対する責任感が非常に強いことの証明だ。ペーター・ホフマンは劇場にやって来た。そして、代役の歌手に舞台上の立ち位置や演技的動きを説明するのを助手任せにせず、休憩時間のたびに、代役のテノール仲間に役について自分自身で、積極的にかかわり、納得のいくように、はっきりと説明した。自分で歌えないときもなお、彼にとって「彼の」役は非常に価値があったから、責任を持って次の人に伝えようとしたのだった。こういう観客に対するサービスの類は、ほとんどの場合、観客は知る由もない。だから、その夜の公演で、二人の「ローエングリン」が公演の成功に貢献していたこともまた知られてはいない。

ローエングリン-2 [1983年刊伝記]

1979年リハーサルにおける私のローエングリン像

私は奇跡は演じない。ローエングリンは、人間になりたいというあこがれを持ってやってくる。この夢は実行されたがもちろん失敗におわる。しかし、私は人間ローエングリンを演じようと試みている。私は提示可能な事柄に興味をそそられる。私としては、人物がふつうに振る舞えるような、自分を人物と同一視できるような、そういう人物のための方法を模索している。自分を奇跡と同一視することは不可能だ。役との同一視が全くできないとすれば、その場合、劇は間違いなく退屈になる。

いつもはただ輝くばかりの英雄のうちに何か憂鬱な気分がまとわりついていることを示したいと思う。第二幕で告発されると、彼はひどく動揺する。すなわち、傷つきやすさが前面に出て、相手に見すかされ、その結果、『悪人の疑惑を禁じる・・・ Des Boesen Zweifel darf ich wehren . . .』と歌うときには、不安に襲われている。彼は、その文化的背景によって、その状況から最善のことを引き出そうと試みる。別れを告げる前に、彼の受けた教育に基づいて、そして、聖杯の規則のもとで、立ち直る。それと同時に感情に身を任せる。というのは、悲しい気分が忍び込み、決心が揺らいでいるのだ。『ああ、エルザ、一年だけでもお前のそばに・・・O, Elsa, nur ein Jahr an deiner Seite . . .』という言葉が突如わき出る。しかし聖杯の物語は彼にとって極めて重要な聖杯の要請を正当化するものとして、自慢げに披露する。別の演出では大概の場合彼は終始近寄りがたさを保っている。はじめにエルザとローエングリンがお互いに認め合うということが、このゲッツ・フリードリヒ演出の場合のように明確になったことはいまだかってなかった。大概は騎士はまずはじめに王のところへ歩み寄る。それにしても、こういう演出でも、ローエングリンが一分後にはエルザと結婚したがるというのは不思議なことだ。二人がはじめからお互いにひかれ合っていたということを示すことはものすごく重要だと私には思われる。だから、彼らはお互い直接的に向きあう必要がある。もうひとつ気がつくことは、すなわち、最初の瞬間から光の道を通してローエングリンがエルザと結びつけられている、ローエングリンの到着は、この演出の中でも最高に優れた場面のひとつになっているということだ。

この場合、禁問は彼にはっきりと肉体的苦痛を与えている。

ところで、テルラムント側から事件を詳細に検討しているような演出をいつかやってほしい。現実主義者の彼にとってフリーメーソンのように秘密結社に属している男は即うさんくさい。特徴的なのは、彼が特に発言を許されないうちは、だれも、社会から追放され、教会から破門されている状態で、刑務所に入っていたような彼の言うことを何一つ信じないということだ。写真の頁から:

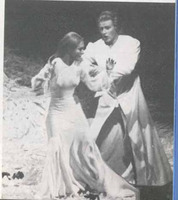

•「舞台芸術はとにかく繰り返されるという性質のものだ。はじめからもう三十回はこの役を歌っている」『ローエングリン』第三幕 花嫁の部屋 バイロイト1982年

•『ローエングリン』第三幕 ペーター・ホフマンのローエングリンとカラン・アームストロング演じるエルザとの別れの場面、バイロイト1979年

私は奇跡は演じない。ローエングリンは、人間になりたいというあこがれを持ってやってくる。この夢は実行されたがもちろん失敗におわる。しかし、私は人間ローエングリンを演じようと試みている。私は提示可能な事柄に興味をそそられる。私としては、人物がふつうに振る舞えるような、自分を人物と同一視できるような、そういう人物のための方法を模索している。自分を奇跡と同一視することは不可能だ。役との同一視が全くできないとすれば、その場合、劇は間違いなく退屈になる。

いつもはただ輝くばかりの英雄のうちに何か憂鬱な気分がまとわりついていることを示したいと思う。第二幕で告発されると、彼はひどく動揺する。すなわち、傷つきやすさが前面に出て、相手に見すかされ、その結果、『悪人の疑惑を禁じる・・・ Des Boesen Zweifel darf ich wehren . . .』と歌うときには、不安に襲われている。彼は、その文化的背景によって、その状況から最善のことを引き出そうと試みる。別れを告げる前に、彼の受けた教育に基づいて、そして、聖杯の規則のもとで、立ち直る。それと同時に感情に身を任せる。というのは、悲しい気分が忍び込み、決心が揺らいでいるのだ。『ああ、エルザ、一年だけでもお前のそばに・・・O, Elsa, nur ein Jahr an deiner Seite . . .』という言葉が突如わき出る。しかし聖杯の物語は彼にとって極めて重要な聖杯の要請を正当化するものとして、自慢げに披露する。別の演出では大概の場合彼は終始近寄りがたさを保っている。はじめにエルザとローエングリンがお互いに認め合うということが、このゲッツ・フリードリヒ演出の場合のように明確になったことはいまだかってなかった。大概は騎士はまずはじめに王のところへ歩み寄る。それにしても、こういう演出でも、ローエングリンが一分後にはエルザと結婚したがるというのは不思議なことだ。二人がはじめからお互いにひかれ合っていたということを示すことはものすごく重要だと私には思われる。だから、彼らはお互い直接的に向きあう必要がある。もうひとつ気がつくことは、すなわち、最初の瞬間から光の道を通してローエングリンがエルザと結びつけられている、ローエングリンの到着は、この演出の中でも最高に優れた場面のひとつになっているということだ。

この場合、禁問は彼にはっきりと肉体的苦痛を与えている。

ところで、テルラムント側から事件を詳細に検討しているような演出をいつかやってほしい。現実主義者の彼にとってフリーメーソンのように秘密結社に属している男は即うさんくさい。特徴的なのは、彼が特に発言を許されないうちは、だれも、社会から追放され、教会から破門されている状態で、刑務所に入っていたような彼の言うことを何一つ信じないということだ。写真の頁から:

•「舞台芸術はとにかく繰り返されるという性質のものだ。はじめからもう三十回はこの役を歌っている」『ローエングリン』第三幕 花嫁の部屋 バイロイト1982年

•『ローエングリン』第三幕 ペーター・ホフマンのローエングリンとカラン・アームストロング演じるエルザとの別れの場面、バイロイト1979年

ローエングリン-1 [1983年刊伝記]

スーパーマン、ローエングリン

ホフマン兄弟の音楽スタジオで、けばけばしいポップ・ポスターにその気にさせられて、スピーカーボックスとドラムセット、アンプとエレキ・ギターの間で、私とペーター・ホフマンはスーパーマンとしてのローエングリンの空想にふけった。 (これは少し後のペーター・ホフマンのテレビ・ショーの中のスーパーマン・パロディにまず最初に表れている)スーパーマン・バージョンのローエングリンを舞台にのせるという考えは魅力的だった。この二人の超能力者、聖杯騎士のローエングリンとサイエンスフィクションの騎士、スーパーマンは、似ているだろうか。

インタビューの会話の途中で、ペーター・ホフマンが題名役の1979年バイロイト、ゲッツ・フリードリヒ演出の『ローエングリン』のユッカーの板壁のところで、私たちは立ち止まった。全ての板壁には前奏曲が視覚化して描いてある。

「三日後にやっとシンボルが表していたかもしれないことがわかっても、私がそこにいたこととは関係がないのです」とホフマンはこの壁について自嘲した。絵がそこにあることを私が体験している時に、絵の意味がはっきりわかっていなければならない。そういったイメージというものは忘れがたく心に刻み込まれて繰り返しそのことについて話題にされるか、まあ、悪くはなかったけど・・・と言われて忘れられるかのどちらかだ。

~音楽は絵を容易に描かせるが、どんな絵も指定しはしないということでしょう。

「とにかく、ローエングリンの前奏曲のところは、すでにいろいろ見ていますが、傷だらけの壊れた板壁ははじめてです。イ長調には、ゆったりとして、明るく、輝く気分を感じるのであって、感覚的に陰鬱なものではないと思います。理由を説明することはできても、気分は納得しません。まだだれもローエングリンからスーパーマンをつくり出そうなんてことは思いついていないということです。でも、物語は全く同じじゃないですか」

~そこからは、音楽に対してなんらかの「精神性」を求めようとは思わないということですか。

「スーパーマンは、あの筋肉にしても、訓練によって、備わったのではなく、そのように生まれついているのです。<スーパーマン>はメルヘンです。<ローエングリン>だって同じようなものではないですか。そして、メルヘンは当然<非精神的な>基盤の上には絶対に生じないのです。逆に、メルヘンの中には大真面目の真剣さが潜んでいるのです。アメリカ的なものを受け入れて、楽しもうと思うのなら、<スーパーマン>はすばらしいメルヘンだと思います。アメリカで、あまりまじめに受け取らず、仕事が済んだあとスーパーマンに手を振ると、<ありがとう、スーパーマン>と鳴り響くのは、あまりにも笑えますけど、それでも、あのような物語は現代のメルヘンです。バルコニーにあの婦人が立っていて、スーパーマンが飛んで来るとき、まさに『あなたは私に決してたずねてはならない Nie sollst du mich befragen』の人物です。スーパーマンは昼間は出版社で働いていて、そこでどちらかと言えば不器用にあちこち動き回っていますが、いざというときには・・・『正義の戦士になる』ローエングリンのようです」

~それでは、前奏曲の前は、狭いオフィスで、そこから、聖杯騎士が夢の中に現れ出るわけですか。

「オフィスが善のために戦いますか。戦わないでしょう。それは音楽の対極にあるものでしょう。彼が生まれたところは示せるはずです。だれもが超自然の能力を持っている星で、そこに聖杯が安置してあるのです。まさに『あなたがたの近づき得ぬところ unnahbar euren Schritten 』です。まあ、それほど明白にする必要はないけど、すばらしい類似だと思います」

~スーパーマンは根本的に大きな悲劇性を備えた人物であるローエングリンとは反対に、完全に勝利を得る者ではありませんか。 「違います。彼もまた悲劇的な人物です。彼が結婚したいと思うとき、そのスーパーマン性を失うに違いないのです。<スーパー>が<マン>から離されるような枠に入るのです。そして、彼はもう他のだれもと同じ人間で、全く普通の生活をするようになるのです。そう、これはローエングリンが、自ら望んでいることと同じなのです」

「彼の名誉と信頼に関する規範は強すぎるため、人間のミスターXとして存在できようとは想像不能だ」(ゲッツ・フリードリヒ)

~そこで、舞台で、二者択一の岐路に立たされているローエングリンに、エルザをして、その時彼が失うものを知っているのではないかと質問させる必要があったということでしょうか。

「まさにそのように私も歌っています」

~そこで、彼が失いたくないと思っていて、自分のことしか考えていないということがわかれば、ひどいエゴイストに見えるでしょう。

「そうです。彼は聖杯を引き合いに出しておおよそ人間的ではない自尊心でもってエルザに対応しています。『神が私にゆだねたこの女性は私を裏切るという迷いに堕ちた Dass zum Verrat an mir sich liess betoeren das Weib, das gott mir angetraut!』というほどです。しかし、それから、彼を聖杯騎士として示す、あるいは、むしろ私は言いたいのですが、それこそが彼の本質である、品物をすべて手放す、あの不思議な瞬間が来るのです。このことは毎回私に不審の念を抱かせます。この品々が彼にとって一回限りの存在であるということを一体どうやったら示すことができるでしょうか。もしかしたら聖杯騎士として意のままにできる彼の超自然の能力を保証する印である、指輪と剣と角笛を彼は放棄しているのです。つまり、彼はその<スーパー>を<マン>から切り離しているのだということです。こうすることによって彼の挫折が決定づけられるわけです。だから、スーパーマンとしては、帰還はありません(しかし、そのとき、彼は待望の婦人を手にいれます)いったん<スーパー>が失われれば、それは二度と得られません。この類似が気にいっています。スーパーマンはもうローエングリンのコピーにすぎません」

~ワーグナーのローエングリンも同様に「コピー」です。というのは、救済者の神話は、はるか昔まで遡れる伝統があります。

「そこからすべてはひとつの源に還元されます。ほかの惑星から私たちの体系にやってきた光り輝く者たちに関する学説のことを考えています。すばらしい超能力者に見え、巨大で、征服できないものです。そうではないですか。そういう者がやってきてはいけないということはないのではないでしょうか。夜、上を見上げれば、そこは星の世界で、その一部でさえ私たちの地球よりはるかに大きいのです。すべてが、直六面体球として、金属の丸い固まりとして宇宙を駆け抜け、私たちはただよりによって・・・ということです。これはあまりにもとてつもないことだと思います」

~その裏側では私たちにはもはや判断できないことがまずはじまっているということです。

「それこそが人を不安にするものです。あの無限の広がりです」

~不安ですか。

「直接的な生理的不安ではなくて、説明できないことに対する感覚です。無限ということをどうしたら描写できるでしょうか」

~しかし、その後に来るものを知らないからこそ落ち着いていられるのだと思いますけど。

「そうです。もの凄く賢いアインシュタインの頭脳でもいまだに解明できない事柄が存在するということも凄いことだと思います。わからなこと、 証明されていないことや分析されていない事柄が存在するということです。しかし、説明できない事象は社会的に裏の世界になることは避けがたいものです。だからこそ奇跡なのです。それは信頼できないものであり、体制的には無価値で、不愉快なものであり、人を惑わすのです。奇跡の前では、ずばり恐れが支配しています。この恐れの気持ちが、中世において最大だったことは間違いないと思います」

「学識にとらわれている哲学より、芸術のほうが解決できない問題に適切に問いかける。つまり、芸術は徹頭徹尾問いかけるものなのだ。けれども、問いかけることはすでに答えのはじまりなのである。芸術は、人が言えないこと、すなわち、言葉では表現できないことを、私たちにおおかた伝えるといえる。全てが言葉で伝えられるとしても、私たちはどっちみち異なる時代に属している」(ウジェーヌ・イオネスコ)

•左)舞台装置家の『ローエングリン』ノートに載っているゲッツ・フリードリッヒ演出の『ローエングリン』のためのギュンター・ユッカーによる衣装の原図。原案では白鳥の羽をイメージした後背を背負って重量感のあるデザインだった。右)ペーター・ホフマンとのインタビューのときのスケッチ。はだけたシャツ、ズボン、ブーツ等々、『ローエングリン』の三幕第一場の衣装として、歌手(ホフマン)としては、大体このような姿を希望していたそうだ。

•「花嫁の部屋の場面で、長い上衣を着て演じたが、私にとっては苦行だった」この上衣は、決して廃止されず、二年目には、もっと細身になった。1979年、ゲッツ・フリードリッヒ演出『ローエングリン』、舞台装置、ギュンター・ユッカー、エルザ、カラン・アームストロング

•ゲッツ・フリードリッヒ演出『ローエングリン』舞台装置はギュンター・ユッカー、1979-1982年にバイロイト音楽祭で上演された。カラン・アームストロングのエルザ、ペーター・ホフマンのローエングリン、第一幕

•カラン・アームストロング「ペーター・ホフマンは、とってもすばらしい共演者であるばかりでなく、人々が夢のうちに思い描く英雄の姿に視覚的にもぴったり合っていました」『ローエングリン』第一幕 バイロイト1979年

ホフマン兄弟の音楽スタジオで、けばけばしいポップ・ポスターにその気にさせられて、スピーカーボックスとドラムセット、アンプとエレキ・ギターの間で、私とペーター・ホフマンはスーパーマンとしてのローエングリンの空想にふけった。 (これは少し後のペーター・ホフマンのテレビ・ショーの中のスーパーマン・パロディにまず最初に表れている)スーパーマン・バージョンのローエングリンを舞台にのせるという考えは魅力的だった。この二人の超能力者、聖杯騎士のローエングリンとサイエンスフィクションの騎士、スーパーマンは、似ているだろうか。

インタビューの会話の途中で、ペーター・ホフマンが題名役の1979年バイロイト、ゲッツ・フリードリヒ演出の『ローエングリン』のユッカーの板壁のところで、私たちは立ち止まった。全ての板壁には前奏曲が視覚化して描いてある。

「三日後にやっとシンボルが表していたかもしれないことがわかっても、私がそこにいたこととは関係がないのです」とホフマンはこの壁について自嘲した。絵がそこにあることを私が体験している時に、絵の意味がはっきりわかっていなければならない。そういったイメージというものは忘れがたく心に刻み込まれて繰り返しそのことについて話題にされるか、まあ、悪くはなかったけど・・・と言われて忘れられるかのどちらかだ。

~音楽は絵を容易に描かせるが、どんな絵も指定しはしないということでしょう。

「とにかく、ローエングリンの前奏曲のところは、すでにいろいろ見ていますが、傷だらけの壊れた板壁ははじめてです。イ長調には、ゆったりとして、明るく、輝く気分を感じるのであって、感覚的に陰鬱なものではないと思います。理由を説明することはできても、気分は納得しません。まだだれもローエングリンからスーパーマンをつくり出そうなんてことは思いついていないということです。でも、物語は全く同じじゃないですか」

~そこからは、音楽に対してなんらかの「精神性」を求めようとは思わないということですか。

「スーパーマンは、あの筋肉にしても、訓練によって、備わったのではなく、そのように生まれついているのです。<スーパーマン>はメルヘンです。<ローエングリン>だって同じようなものではないですか。そして、メルヘンは当然<非精神的な>基盤の上には絶対に生じないのです。逆に、メルヘンの中には大真面目の真剣さが潜んでいるのです。アメリカ的なものを受け入れて、楽しもうと思うのなら、<スーパーマン>はすばらしいメルヘンだと思います。アメリカで、あまりまじめに受け取らず、仕事が済んだあとスーパーマンに手を振ると、<ありがとう、スーパーマン>と鳴り響くのは、あまりにも笑えますけど、それでも、あのような物語は現代のメルヘンです。バルコニーにあの婦人が立っていて、スーパーマンが飛んで来るとき、まさに『あなたは私に決してたずねてはならない Nie sollst du mich befragen』の人物です。スーパーマンは昼間は出版社で働いていて、そこでどちらかと言えば不器用にあちこち動き回っていますが、いざというときには・・・『正義の戦士になる』ローエングリンのようです」

~それでは、前奏曲の前は、狭いオフィスで、そこから、聖杯騎士が夢の中に現れ出るわけですか。

「オフィスが善のために戦いますか。戦わないでしょう。それは音楽の対極にあるものでしょう。彼が生まれたところは示せるはずです。だれもが超自然の能力を持っている星で、そこに聖杯が安置してあるのです。まさに『あなたがたの近づき得ぬところ unnahbar euren Schritten 』です。まあ、それほど明白にする必要はないけど、すばらしい類似だと思います」

~スーパーマンは根本的に大きな悲劇性を備えた人物であるローエングリンとは反対に、完全に勝利を得る者ではありませんか。 「違います。彼もまた悲劇的な人物です。彼が結婚したいと思うとき、そのスーパーマン性を失うに違いないのです。<スーパー>が<マン>から離されるような枠に入るのです。そして、彼はもう他のだれもと同じ人間で、全く普通の生活をするようになるのです。そう、これはローエングリンが、自ら望んでいることと同じなのです」

「彼の名誉と信頼に関する規範は強すぎるため、人間のミスターXとして存在できようとは想像不能だ」(ゲッツ・フリードリヒ)

~そこで、舞台で、二者択一の岐路に立たされているローエングリンに、エルザをして、その時彼が失うものを知っているのではないかと質問させる必要があったということでしょうか。

「まさにそのように私も歌っています」

~そこで、彼が失いたくないと思っていて、自分のことしか考えていないということがわかれば、ひどいエゴイストに見えるでしょう。

「そうです。彼は聖杯を引き合いに出しておおよそ人間的ではない自尊心でもってエルザに対応しています。『神が私にゆだねたこの女性は私を裏切るという迷いに堕ちた Dass zum Verrat an mir sich liess betoeren das Weib, das gott mir angetraut!』というほどです。しかし、それから、彼を聖杯騎士として示す、あるいは、むしろ私は言いたいのですが、それこそが彼の本質である、品物をすべて手放す、あの不思議な瞬間が来るのです。このことは毎回私に不審の念を抱かせます。この品々が彼にとって一回限りの存在であるということを一体どうやったら示すことができるでしょうか。もしかしたら聖杯騎士として意のままにできる彼の超自然の能力を保証する印である、指輪と剣と角笛を彼は放棄しているのです。つまり、彼はその<スーパー>を<マン>から切り離しているのだということです。こうすることによって彼の挫折が決定づけられるわけです。だから、スーパーマンとしては、帰還はありません(しかし、そのとき、彼は待望の婦人を手にいれます)いったん<スーパー>が失われれば、それは二度と得られません。この類似が気にいっています。スーパーマンはもうローエングリンのコピーにすぎません」

~ワーグナーのローエングリンも同様に「コピー」です。というのは、救済者の神話は、はるか昔まで遡れる伝統があります。

「そこからすべてはひとつの源に還元されます。ほかの惑星から私たちの体系にやってきた光り輝く者たちに関する学説のことを考えています。すばらしい超能力者に見え、巨大で、征服できないものです。そうではないですか。そういう者がやってきてはいけないということはないのではないでしょうか。夜、上を見上げれば、そこは星の世界で、その一部でさえ私たちの地球よりはるかに大きいのです。すべてが、直六面体球として、金属の丸い固まりとして宇宙を駆け抜け、私たちはただよりによって・・・ということです。これはあまりにもとてつもないことだと思います」

~その裏側では私たちにはもはや判断できないことがまずはじまっているということです。

「それこそが人を不安にするものです。あの無限の広がりです」

~不安ですか。

「直接的な生理的不安ではなくて、説明できないことに対する感覚です。無限ということをどうしたら描写できるでしょうか」

~しかし、その後に来るものを知らないからこそ落ち着いていられるのだと思いますけど。

「そうです。もの凄く賢いアインシュタインの頭脳でもいまだに解明できない事柄が存在するということも凄いことだと思います。わからなこと、 証明されていないことや分析されていない事柄が存在するということです。しかし、説明できない事象は社会的に裏の世界になることは避けがたいものです。だからこそ奇跡なのです。それは信頼できないものであり、体制的には無価値で、不愉快なものであり、人を惑わすのです。奇跡の前では、ずばり恐れが支配しています。この恐れの気持ちが、中世において最大だったことは間違いないと思います」

「学識にとらわれている哲学より、芸術のほうが解決できない問題に適切に問いかける。つまり、芸術は徹頭徹尾問いかけるものなのだ。けれども、問いかけることはすでに答えのはじまりなのである。芸術は、人が言えないこと、すなわち、言葉では表現できないことを、私たちにおおかた伝えるといえる。全てが言葉で伝えられるとしても、私たちはどっちみち異なる時代に属している」(ウジェーヌ・イオネスコ)

※ ※ ※

舞台でペーター・ホフマンは「奇跡」のローエングリンですか。※ ※ ※

写真の頁から:•左)舞台装置家の『ローエングリン』ノートに載っているゲッツ・フリードリッヒ演出の『ローエングリン』のためのギュンター・ユッカーによる衣装の原図。原案では白鳥の羽をイメージした後背を背負って重量感のあるデザインだった。右)ペーター・ホフマンとのインタビューのときのスケッチ。はだけたシャツ、ズボン、ブーツ等々、『ローエングリン』の三幕第一場の衣装として、歌手(ホフマン)としては、大体このような姿を希望していたそうだ。

•「花嫁の部屋の場面で、長い上衣を着て演じたが、私にとっては苦行だった」この上衣は、決して廃止されず、二年目には、もっと細身になった。1979年、ゲッツ・フリードリッヒ演出『ローエングリン』、舞台装置、ギュンター・ユッカー、エルザ、カラン・アームストロング

•ゲッツ・フリードリッヒ演出『ローエングリン』舞台装置はギュンター・ユッカー、1979-1982年にバイロイト音楽祭で上演された。カラン・アームストロングのエルザ、ペーター・ホフマンのローエングリン、第一幕

•カラン・アームストロング「ペーター・ホフマンは、とってもすばらしい共演者であるばかりでなく、人々が夢のうちに思い描く英雄の姿に視覚的にもぴったり合っていました」『ローエングリン』第一幕 バイロイト1979年

パルジファル-3 [1983年刊伝記]

歌手と規律

「ペーターと一緒に仕事をするのは大きな喜びだった。彼はすばらしい声と強烈な劇的作用を引き起こすカリスマ性を持った感受性豊かな音楽家であるだけでなく、それに加えてさらに、同世代における最高級の才能を持った芸術家たちのひとりとしては、注目に値する特質を有している。というのは、歌手というものは、声と、見かけの良さ、レパートリーに対する並外れた適性がありさえすれば、ことさら規律ある振るまいをせずとも、確実に職業的成功を得ることができるものだからだ。ところが、1982年に、バイロイトで、百年記念祭のためのパルジファルを彼と共に一ヶ月けいこした。パルジファルはすなわち、彼がすでに頻繁に演じてきた役だった。彼はこの役をすでにたびたび演じていただけでなく、ついこの間ウィーンで同じソプラノ歌手との共演で歌っていたし、シュツットガルトでは同じ演出家と新演出を行っていた。さらに、私とはメトロポリタン歌劇場でこの役を勉強して歌っていた。しかるに、彼はまるでこの役をはじめてけいこするみたいに、毎日やってきて、すべての楽節に立ちあい、表現の仕方や身振りなどのけいこに従事していた。これは、一つの場所から別の場所へとあわただしく移動する、今日の歌手世代においては、非常に珍しい共同作業及び規律のあり方である」(ジェームズ・レヴァイン)写真の頁から:

•「歌手は、全てを演出家に期待しなければならないだけでなく、作曲家を頼りにすることもできる」『パルジファル』の指揮者ジェームズ・レヴァインと話すペーター・ホフマン。1982年、バイロイト。後ろの歌手はアンフォルタス役のサイモン・エステス

•『パルジファル』の花の乙女たちの場面のリハーサル。1982年、バイロイト。「どうすればリハーサルが良いリハーサルになりうるかということは、秘密のひとつだ。歌手としては、話すことはできない」

•「よい指揮者、優れたオーケストラ、舞台衣装のことに関してさえ共同決定権を有する偉大な演出家に囲まれて、自分自身が向上するのは物凄く楽しい」1982年、バイロイト、ゲッツ・フリードリッヒとの『パルジファル』のリハーサル

「ペーターと一緒に仕事をするのは大きな喜びだった。彼はすばらしい声と強烈な劇的作用を引き起こすカリスマ性を持った感受性豊かな音楽家であるだけでなく、それに加えてさらに、同世代における最高級の才能を持った芸術家たちのひとりとしては、注目に値する特質を有している。というのは、歌手というものは、声と、見かけの良さ、レパートリーに対する並外れた適性がありさえすれば、ことさら規律ある振るまいをせずとも、確実に職業的成功を得ることができるものだからだ。ところが、1982年に、バイロイトで、百年記念祭のためのパルジファルを彼と共に一ヶ月けいこした。パルジファルはすなわち、彼がすでに頻繁に演じてきた役だった。彼はこの役をすでにたびたび演じていただけでなく、ついこの間ウィーンで同じソプラノ歌手との共演で歌っていたし、シュツットガルトでは同じ演出家と新演出を行っていた。さらに、私とはメトロポリタン歌劇場でこの役を勉強して歌っていた。しかるに、彼はまるでこの役をはじめてけいこするみたいに、毎日やってきて、すべての楽節に立ちあい、表現の仕方や身振りなどのけいこに従事していた。これは、一つの場所から別の場所へとあわただしく移動する、今日の歌手世代においては、非常に珍しい共同作業及び規律のあり方である」(ジェームズ・レヴァイン)写真の頁から:

•「歌手は、全てを演出家に期待しなければならないだけでなく、作曲家を頼りにすることもできる」『パルジファル』の指揮者ジェームズ・レヴァインと話すペーター・ホフマン。1982年、バイロイト。後ろの歌手はアンフォルタス役のサイモン・エステス

•『パルジファル』の花の乙女たちの場面のリハーサル。1982年、バイロイト。「どうすればリハーサルが良いリハーサルになりうるかということは、秘密のひとつだ。歌手としては、話すことはできない」

•「よい指揮者、優れたオーケストラ、舞台衣装のことに関してさえ共同決定権を有する偉大な演出家に囲まれて、自分自身が向上するのは物凄く楽しい」1982年、バイロイト、ゲッツ・フリードリッヒとの『パルジファル』のリハーサル